| layout | title | image |

|---|---|---|

default |

ディジタル回路とVerilog入門 |

ディジタル回路とVerilog入門では、CPUを作る前に必要な基礎知識、そして作るために必要な道具の使い方を学んでいきます。

ここではCPUを作るのに必要な知識を説明します。覚える必要はありません。

CPU、我々が作る対象です。CPUはとは一体なんでしょうか?概要すら知らないのに作ろうとするのは流石に無謀と言えます。ちょっとだけ先に知っておきましょう。

プログラミングという単語は皆さん人生のどこかで聞いたことがあるでしょう。最近の中高生はプログラミングの授業があるんですかね、気の毒ですね。プログラミング、プログラムを書いてゲームを作ったりモーターを動かしたりするアレですね。あなたがこの記事を読んでいるSafariやChromeもプログラムですし、YoutubeもTwitterもInstagramもプログラムです。ああ素晴らしきかなプログラム。プログラムが無ければお前は生きてはいけません。

#include <stdio.h>

int main(){

printf("Hello World!\n");

return 0;

}↑ 素晴らしいプログラム

ですが考えてみてください、そのプログラム、一体どこで動いているのでしょうか? その答えがCPUです。

CPUとはCentral Processing Unit、中央演算装置の略で、石みたいなガラスみたいな物質で出来ています。見た目は大体こんな感じです。

この世に存在するプログラムは全てCPUの上で動いています。このCPUが無ければプログラムは動かせませんし、いくらプログラムを書いても意味がありません。我々の生活基盤はこの石に支えられているという訳ですね、ありがとうCPU。愛してるCPU。本記事ではそんなCPUを作ります。

CPUを現実世界で作成する場合、選択肢として主にロジックIC・VLSI・FPGAの3つが存在しています。

- ロジックIC

- VLSI

- FPGA

ロジックICによるCPUの自作は現在、おそらく最も知名度を獲得しているCPUの作成方法です。ロジックICとは黒いムカデの形をした単純な動作をする電子部品であり、これらを組み合わせてCPUを構成します。

黒いムカデ

このロジックICを用いた自作CPUに関しては、CPUの創り方という2003年出版の伝説的な名著が存在しています。このメイドが描かれた本をご存知の方も居るのではないでしょうか。

<iframe src="https://book.mynavi.jp/ec_products_detail_html/id=22065" frameborder="0" width="220" height="250" scrolling="yes"></iframe>

この本の存在と知名度が、一般人がCPUを自作するという一見不可能なチャレンジを現実味のあるものへと変えてくれたと私は考えています。実際、この本の血脈は受け継がれ、最近では一種類のICだけで16bitCPUを作る猛者が現れたり、自作CPUをトピックとした会が開催されるなど、多くの影響を現代まで及ぼしています。

NAND(74HC00)だけで16bitCPUを作る[NLP-16]

そんなCPUを自作する伝統的な方法であるロジックICですが、多くの電子部品と少なからずの電子工作の知識が要求され、片手間にやるには骨が折れますので本記事ではパスします。

2023年12月03日に、自作CPUに興味のある人間で集まる自作CPUを語る会の第2回が開催予定ですので行くといいです。

さて次のVLSIですが、こちらはCPUの作成方法として現代では異論の余地なく最もメジャーな方法です。

VLSIとは超大規模集積回路、Very Large Scale Integrationの略であり、先程のロジックICの中身を超大量に1つのチップ内に並べた物体です。Core i7やRyzen 7といった世にはばかるCPUは大体VLSIです。

VLSIは他の工業製品と同じく工場(ファブと呼ばれる)で大量生産されており、ファブへの発注にそれはそれは莫大な金が掛かります。大学が半導体製造装置を所有している場合、所属と目的によってはおそらく低額(または無料)で利用が可能ですが、ちゃらんぽらんな本記事の為に利用する事は不可能です。

よって本記事ではVLSIによる自作CPUはパスします。

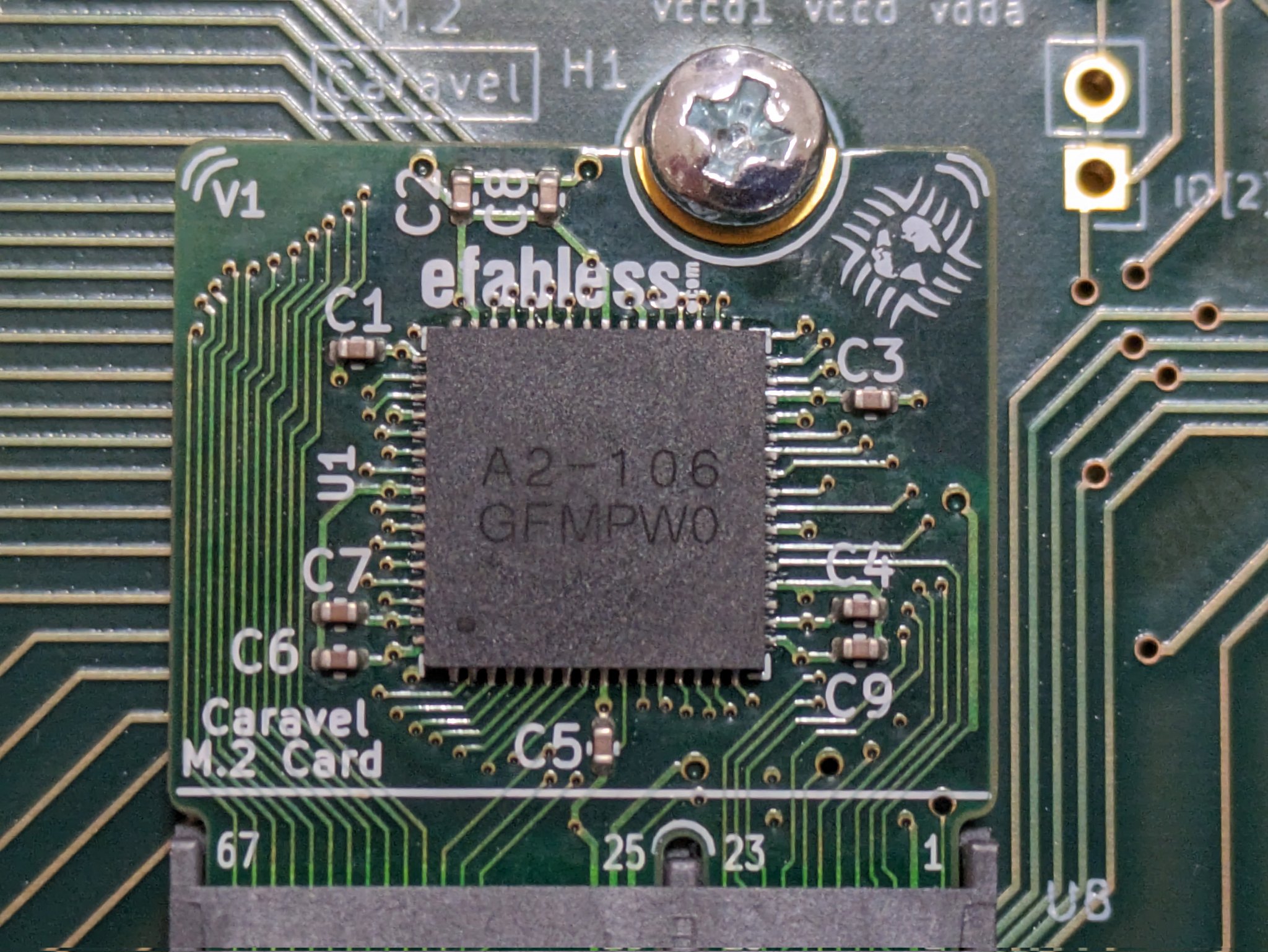

Googleの金を使った例(詳細)

と言いつつ最近個人でも無料(Googleの金)でLSIを作らせてくれるプログラム、OpenMPWがスタートしました。VLSIが自作CPUの現実的な選択肢となる時代は既に始まっています。この記事で自作CPUを理解した後にチャレンジするのも良いでしょう。

そして最後の選択肢、FPGAです。

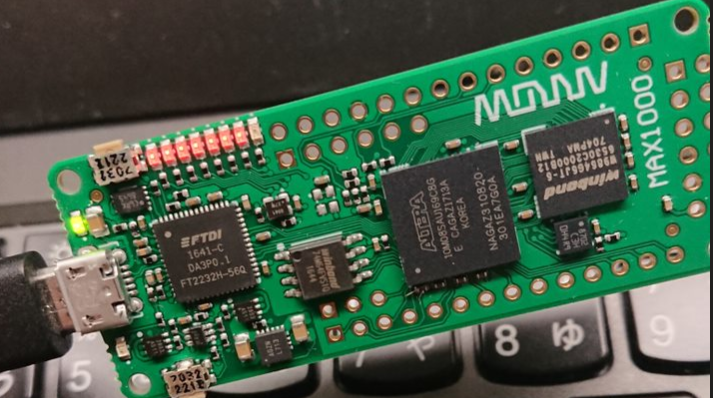

FPGAとはField Programmable Gate Arrayの略で、一言で言ってしまうと回路を内部で自由に生成できるチップです。

FPGA

詳しい仕組みの説明はここでは省きますが、どんな回路にもなれる特殊な回路が大量に詰まっていると思って頂ければ十分です。このFPGAでCPUを作る場合、HDLという回路を設計する為の言語を使い、まるでプログラミングの様に回路を作る事が出来ます。 一昔前はこのFPGA、1万円は余裕で超える程度には値が張り、値段の時点で既に入門のハードルが高いものとなっていました。しかし現在、安価なFPGAも出現し始め、勇気の要らない値段でFPGAが手に入るようになってきました。

本記事では入手性、値段、開発の容易さから、CPUの作成手段としてFPGAを採用しています。

続いて知って頂きたいのが二進数です。二進数は数値の表記方法の1つであり、CPUを作るにはどうしても必要な知識ですのでここで説明します。

大前提として我々は普段、数値を0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9の10個の数字で表記していますね。そして9よりも大きい数値を表記したい場合、9より大きい数字を我々は持っていませんので、繰り上がりという操作を行い、10, 11, 12, ...と表記します。これを十進数と呼びます。

二進数とは、我々が0, 1しか数字を持っていない場合の数値の表記方法です。二進数において数値を0から順に数えていくと、まずは0, 1, と進み、我々は1より大きい数字を持っていませんので繰り上がりを行い、10, 11, 100, 101, ...と表記します。数字が0と1しか無い場合の数値の表記方法が二進数です。また二進数の桁数をビットと呼びます。例えば10101110は8ビットです。

追加で知って頂きたいのが16進数です。これは逆に我々が0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, Fの16個の数字を持っている場合の数値の表記方法です。これは二進数との相性が良いためよく使われます。16進数において数値を0から順に数えていくと、0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9と進み、我々は9より大きい数字としてAを持っていますので、A, B, C, D, E, Fと進み、Fより大きい数字は持っていませんので繰り上がりを行い、10, 11, 12, ...と表記していきます。16進数は二進数と相性が良いと言いましたが、これは16進数と二進数で4ビットごとの繰り上がりのタイミングが一致しているためです。また16進数の数値を表記する場合は、十進数の値と区別するため0xを数値の先頭に付ける場合があります。

まあ難しかったらググってください。

以下に16進数と十進数と二進数の対応表を載せておきます。

| 十進数 | 16進数 | 二進数 |

|---|---|---|

0 |

0x0 |

0 |

1 |

0x1 |

1 |

2 |

0x2 |

10 |

3 |

0x3 |

11 |

4 |

0x4 |

100 |

5 |

0x5 |

101 |

6 |

0x6 |

110 |

7 |

0x7 |

111 |

8 |

0x8 |

1000 |

9 |

0x9 |

1001 |

10 |

0xA |

1010 |

11 |

0xB |

1011 |

12 |

0xC |

1100 |

13 |

0xD |

1101 |

14 |

0xE |

1110 |

15 |

0xF |

1111 |

16 |

0x10 |

10000 |

17 |

0x11 |

10001 |

18 |

0x12 |

10010 |

19 |

0x13 |

10011 |

20 |

0x14 |

10100 |

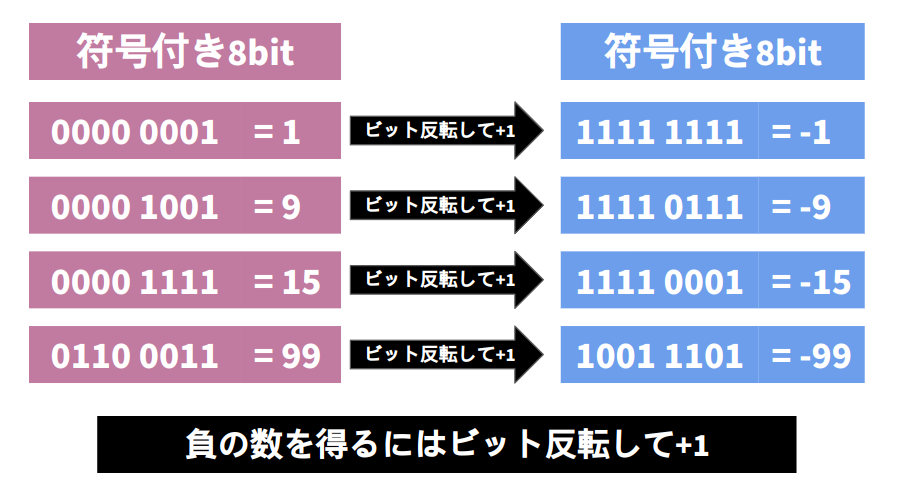

ここでは二進数の負の数について学びます。10進数で負の数を表現したい場合は-10のように数の前にマイナスの記号を付けるだけで簡単です。二進数で負の数を表現するためには2の補数という表現方法を使うのが一般的です。

詳しい定義は省きますが、二進数の数値を負の数にしたい場合は、ビット反転して+1を行うだけです。

またこの負の数の表現方法の場合、先頭のビットを見て0なら正の数であり、1なら負の数であると確認することが可能です。二進数の値は上記の符号付きと、符号なしに分類できます。例えば8bitで表現できる値の範囲は、符号なし8bitでは0255ですが、符号付き8bitだと-128127になります。二進数の値で計算する時は符号付きの値を扱ってるのか符号なしの値を扱っているのか注意しましょう。

この2の補数によって、二進数における引き算が可能となります。

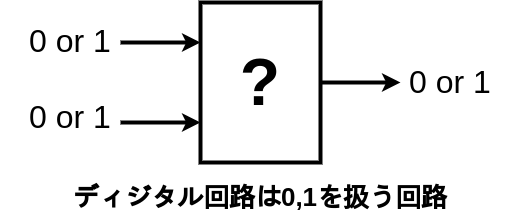

現代のCPUはディジタル回路というもので構成されています。

ディジタル回路と呼ぶからには、電気的な何かを扱う物体だと思われるかもしれません。正解です。ディジタル回路は電圧の高低を扱う回路です。具体的には0Vと5Vや、0Vと1.2Vなどを入力に取りますが、実際に何Vなのかは回路によってまちまちなので入力をHigh, Lowとするか、それすら見づらいし面倒なので電圧の高い入力を1、電圧の低い入力を0とする表記が一般的です。

ディジタル回路の具体的な例は後に回して、とりあえず今はCPUがこの0と1を扱うディジタル回路で構成されていると思っていてください。

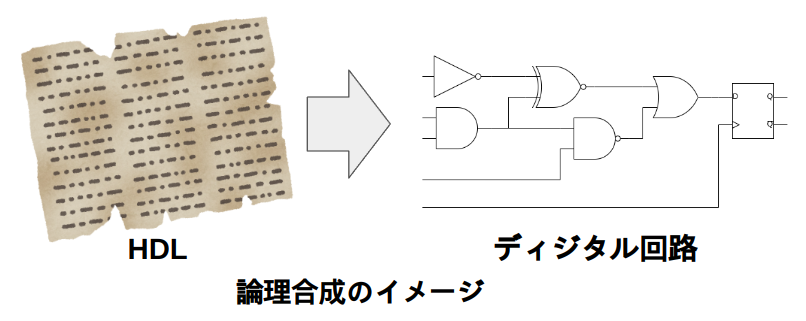

Verilog HDLとはハードウェア記述言語(Hardware Description Language)の一種で、ディジタル回路の設計・検証に用いられます。早い話ハードウェア用のプログラミング言語みたいなものです。

Verilog HDLで記述されたディジタル回路は、論理合成という処理を通して回路に変換されます。その他のHDLとしてSystemVerilog, VHDL等が存在しています。

本記事では、開発環境の快適さと対応ツールの多さからVerilog HDLを採用しています。

基礎知識は以上です。続いては、実際に手を動かしながらCPUを作るための技術を身に着けていきます。

本章では、Verilog HDLを実際に書きながらディジタル回路の構成方法を学び、CPUを作る基礎的な技能を身に着けていきます。

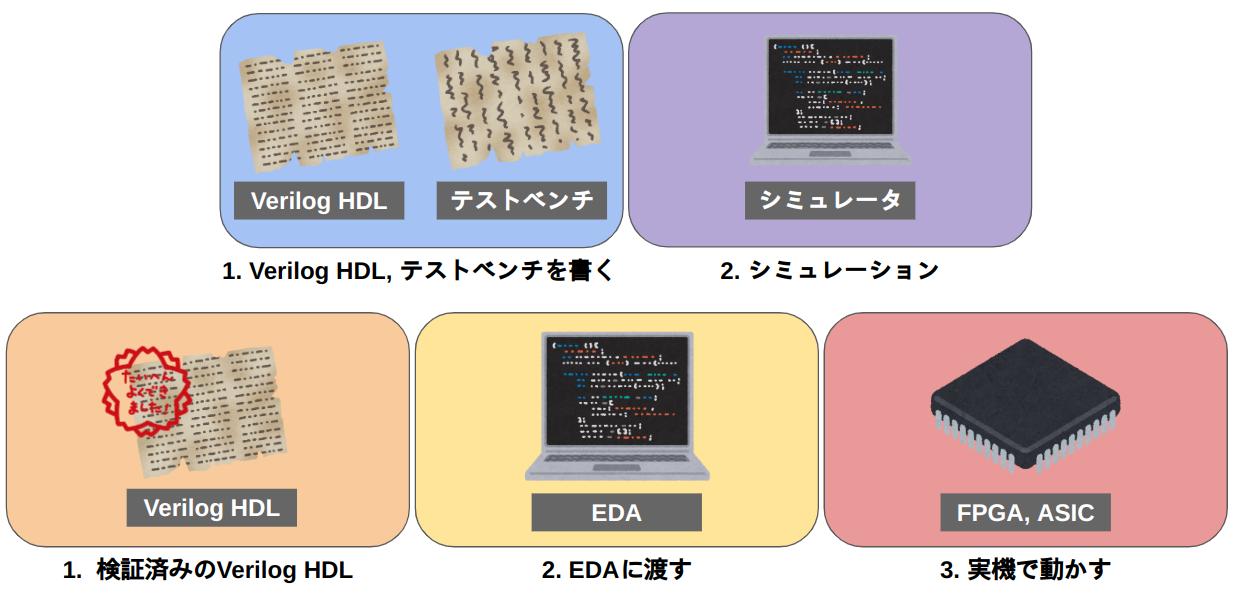

ここではVerilog HDLを用いた開発の流れを簡潔に説明します。

開発はシミュレーションと実機検証に分かれています。基本的に書いたコードの動作確認は上段のシミュレーションで行い、現実世界での動作の確認は下段の実機検証の流れで行います。

シミュレーションにおいて、回路を記述したVerilog HDLファイルとテストベンチと呼ばれるファイルを書き、それをシミュレータ上で動かし動作を検証します。実機検証では、利用するソフトウェアはEDA(Electronic Design Automation)ツールのみです。シミュレーションで検証したVerilog HDLファイルをEDAに渡し、EDAでビルドを行いFPGA等の実機で動作を確認します。

本記事の大半の作業はシミュレーションで行いますので基本はPCを触ってればいいです。実機検証に関しては環境構築も作業も非常に煩雑であるため、本記事の後半で解説します。

初めに開発環境を構築していきましょう。大半の初心者は環境構築で躓く事が経験的に知られています。心を強く持ちましょう。

以下ではWindows環境向けに解説を進めていきますが、LinuxやMacをお使いの方でも同名のソフトウェアをインストールして頂ければ本記事の内容を進めることが出来ます。

テキストエディタとは文字を書く為のソフトウェアです。メモ帳でも自作CPUを出来なくはないですが、メモ帳は使い辛いのでVisual Studio Codeをインストールしましょう。もしVSCode以外にお気に入りのテキストエディタがありましたら(vimとか)、そのままお使いいただいて構いません。

このページ(https://code.visualstudio.com)からダウンロードを行ってください。

本記事ではシミュレータとしてIcarus Verilogを利用します。

このページ(http://bleyer.org/icarus/)のDownloadの一番上のリンクからダウンロードしてください。v12がv13とかv14とかになってるかもしれませんが、とりあえずDownloadの一番上のリンクです。

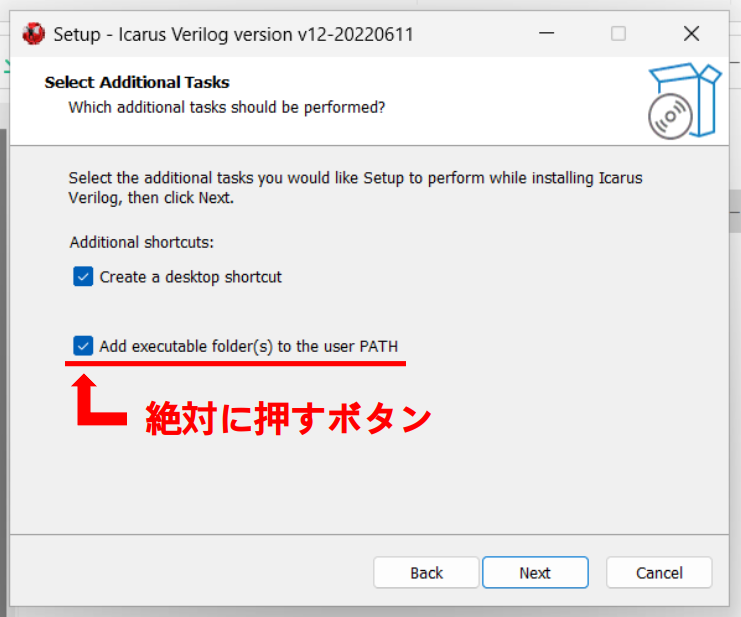

またインストール時の注意点として1つだけ絶対に押すボタンが存在します。 以下の画像のSelect Additional TasksのAdd executable folder(s) to the user PATHです。絶対にチェックを入れてください。 それ以外は適当にNextなりFinishなりポチポチ押してけばいいです。

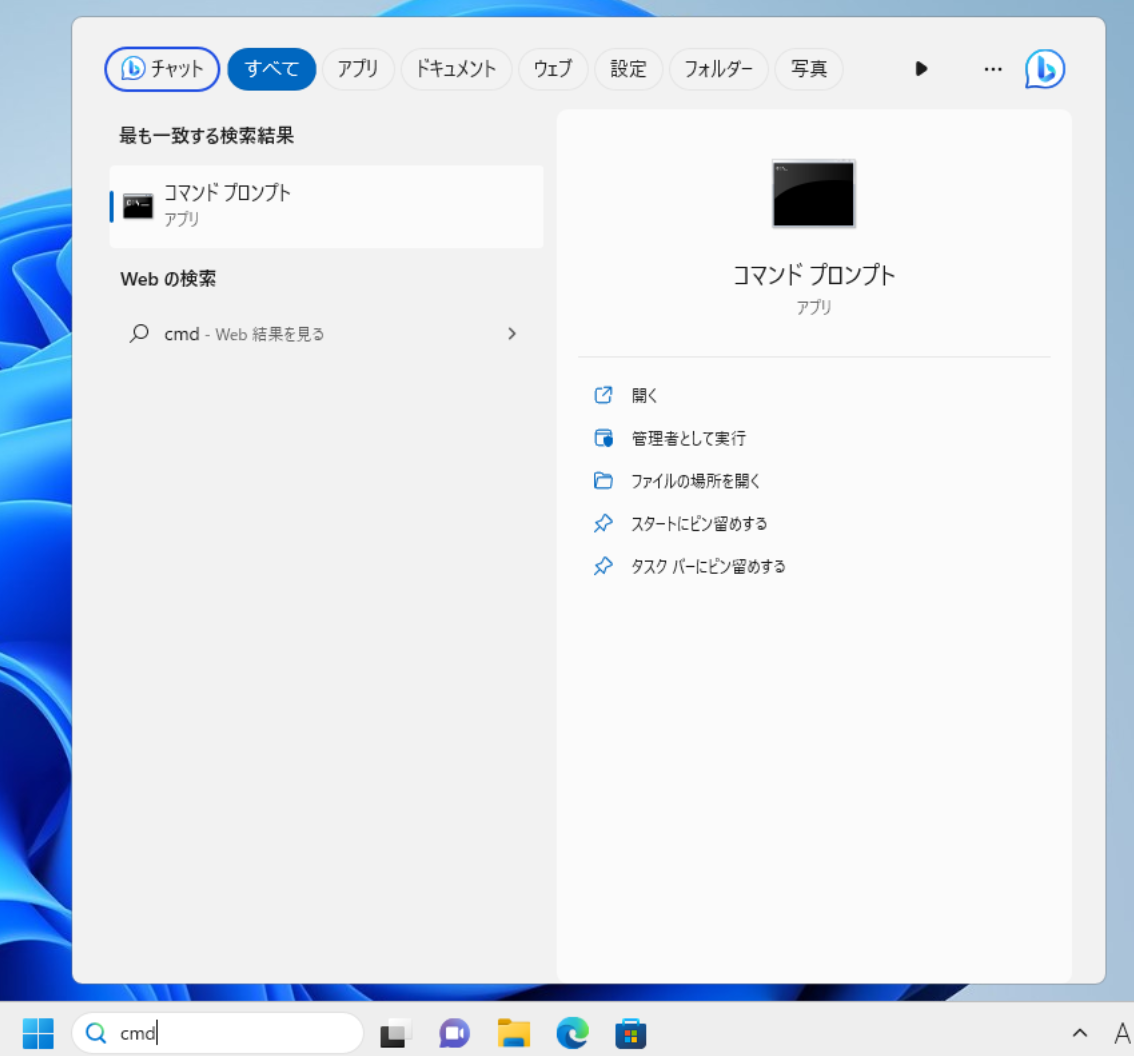

インストールが終わりましたら、正しくインストール出来ているか確かめるためにソフトウェアの検索欄にcmdと入力してコマンドプロンプトを起動してください。起動方法をご存知ならPowerShellでもターミナルでも構いません。

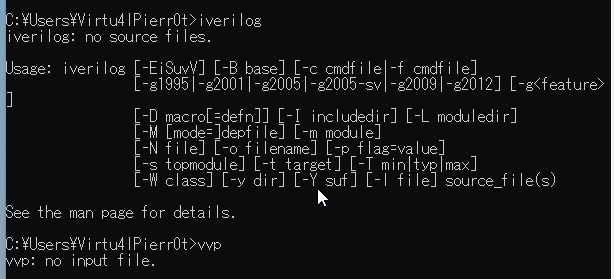

そしてiverlogコマンドとvvpコマンドを実行してください。以下のような表示が出たら成功です。

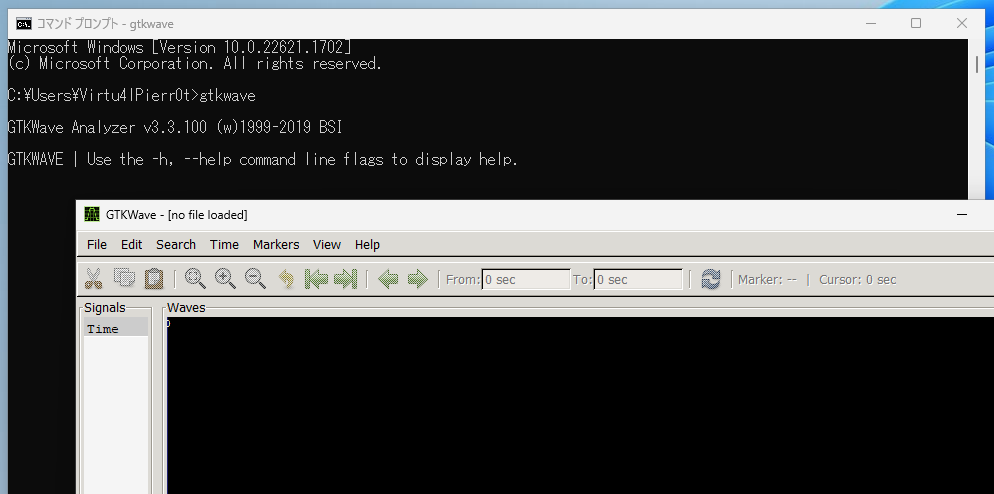

またgtkwaveコマンドを実行してください。何かウィンドウが出たら成功です。

環境構築が完了しましたら、次は実際に開発環境を触って開発の流れを体感しましょう。

まずはverilog_testという名前で新たにフォルダを作成してください。

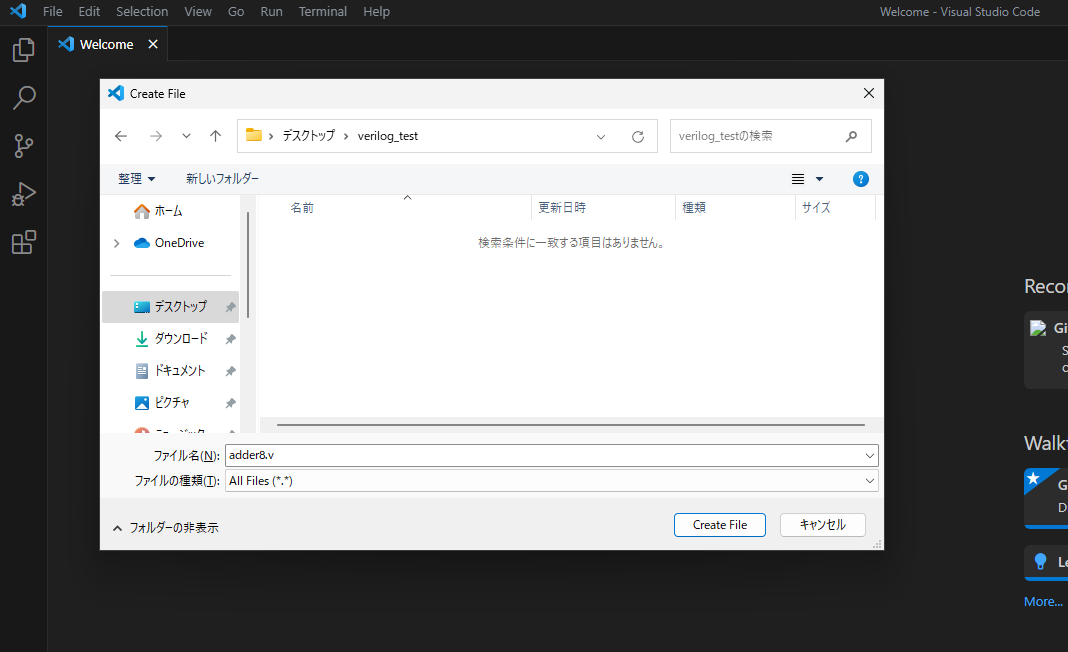

そしてVSCodeを開き、New File..から先程作成したフォルダにadder8.vという名前のファイルを作成します。

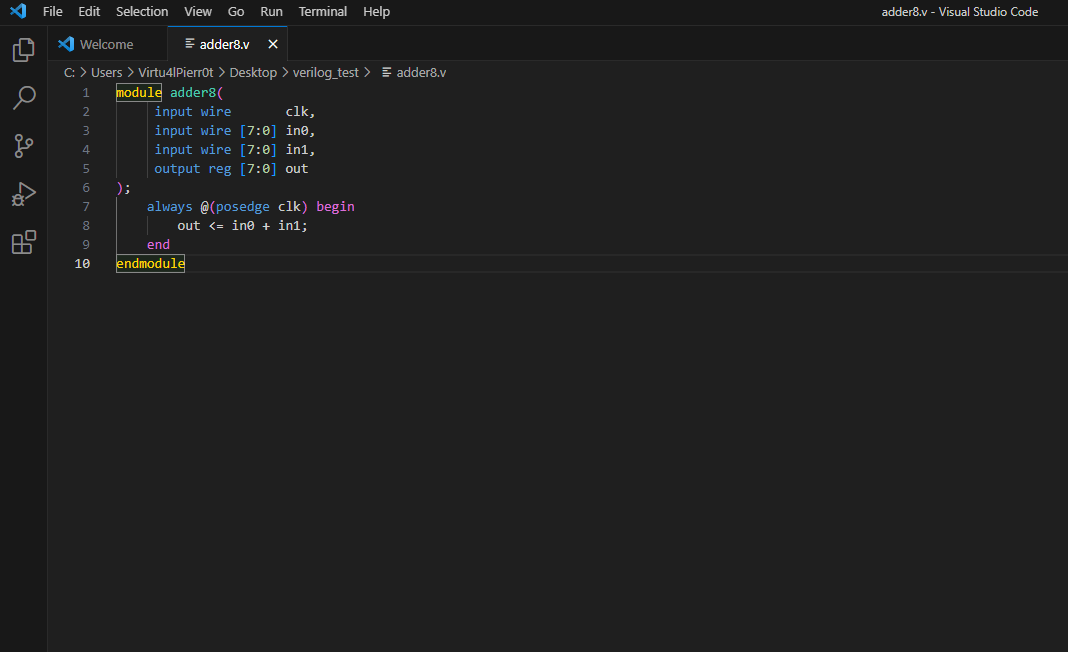

そうしましたら以下のコードをadder8.vに書き写してください。何を書いているのか分からなくて不安でしょうが、今は写経していただくだけで結構です。

module adder8(

input wire clk,

input wire [7:0] in0,

input wire [7:0] in1,

output reg [7:0] out

);

always @(posedge clk) begin

out <= in0 + in1;

end

endmodule書き写しましたら上書き保存してください。

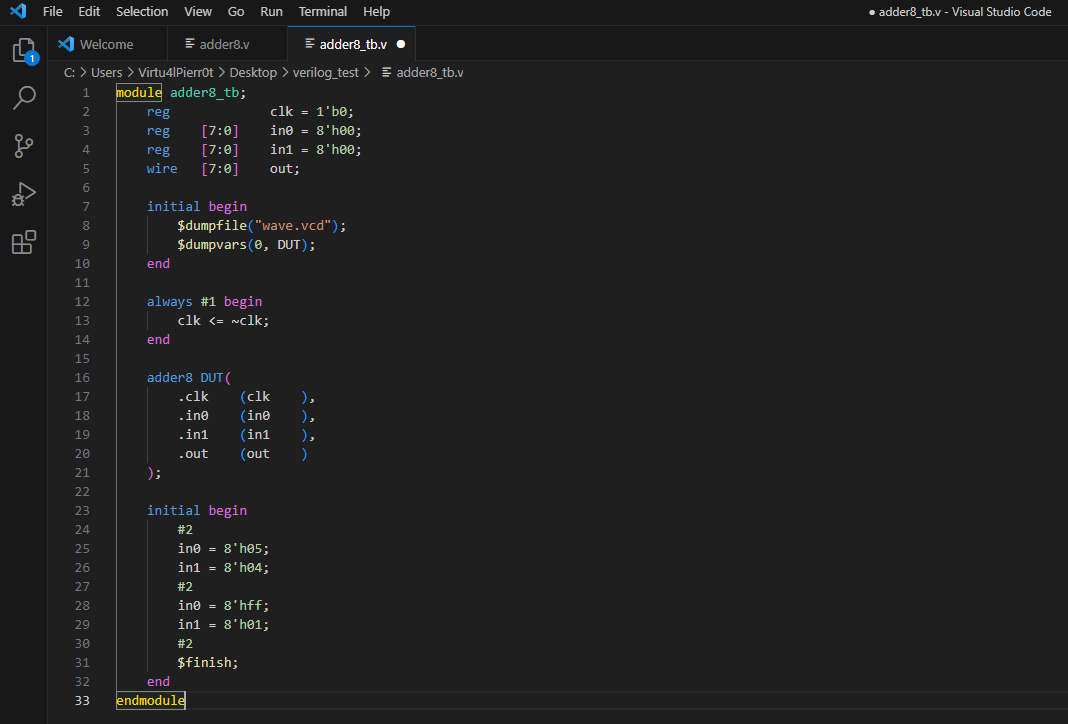

次にadder8_tb.vという名前で新たにファイルを作成し、以下のコードを書き写してください。

module adder8_tb;

reg clk = 1'b0;

reg [7:0] in0 = 8'h00;

reg [7:0] in1 = 8'h00;

wire [7:0] out;

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, DUT);

end

always #1 begin

clk <= ~clk;

end

adder8 DUT(

.clk (clk ),

.in0 (in0 ),

.in1 (in1 ),

.out (out )

);

initial begin

#2

in0 = 8'h05;

in1 = 8'h04;

#2

in0 = 8'hff;

in1 = 8'h01;

#2

$finish;

end

endmodule書き写しましたら上書き保存してください。

さて、今しがたadder8.vとadder8_tb.vというファイルを作りました。adder8.vはVerilog HDLで書いた8bit同士の値の加算を行うディジタル回路です。またadder8_tb.vというファイルも書きましたね、これはテストベンチというものです。Verilogをシミュレータ上で動かす為には、ディジタル回路を記述したVerilogファイルの他に、テストベンチと呼ばれるVerilogファイルが必要です。

テストベンチとは文字通り回路のテストを行うためのVerilogファイルです。例えば、あなたが何か回路を作成したとして、その回路が意図した通りに動作するか確かめたい場合、回路に入力を与え、その出力を調べる必要がありますね?テストベンチはそういった回路へ入力を与えたり、出力を確認したり、内部信号を検査したり、回路内の波形ファイルを出力したりするのに使います。

具体的なテストベンチの書き方は後々解説しますので、今はとりあえず手元でシミュレーションを動かしてみましょう。

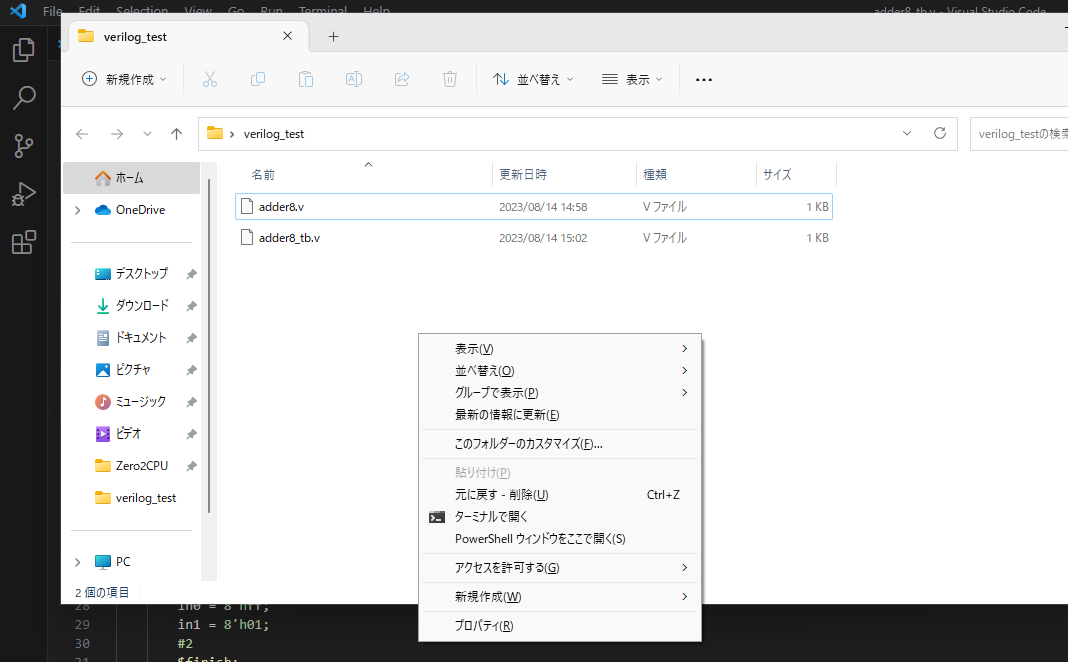

回路とテストベンチが書き終わりましたら、作成したファイルがあるフォルダを開き、白い部分をShiftを押しながら右クリックをして「ターミナルで開く」をクリックしてください。これでverilog_testフォルダ内でターミナルを開くことができます。

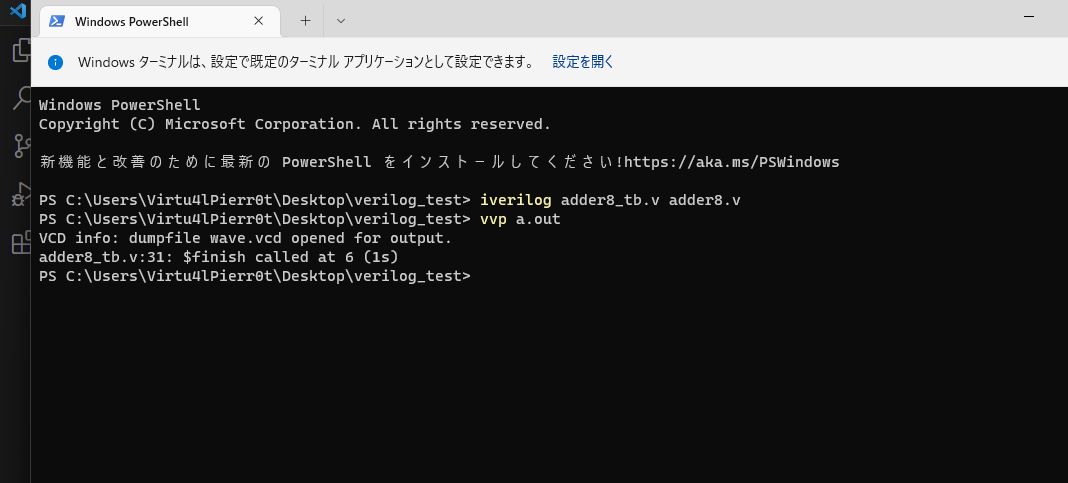

以下のコマンドを実行してください。

iverilog adder8_tb.v adder8.v

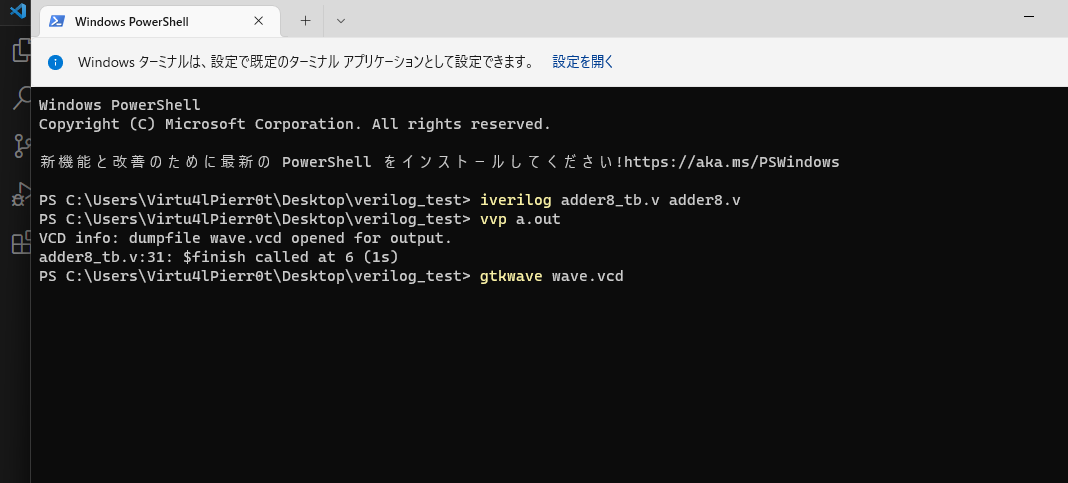

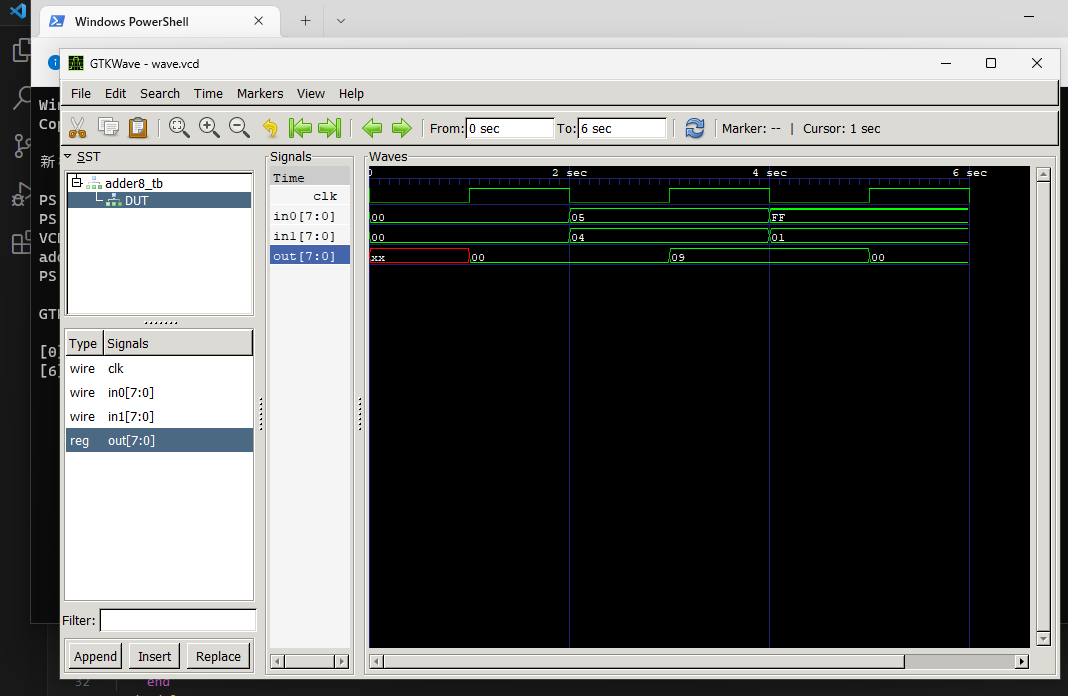

vvp a.out実行が完了したらフォルダ内にwave.vcdというファイルが生成されている筈です。これは波形ファイルです。波形ファイルは以下のコマンドで開きます。

gtkwave wave.vcdこのコマンドでGTKwaveが起動します。

GTKWaveでは信号名をダブルクリックか、信号名を選択してAppendボタンを押すと波形を見ることができます。実際にin0とin1の加算結果がoutに入力されているのが確認できると思います。適当に触ってみて気合で慣れてください。

以上のVerilog HDLでディジタル回路とテストベンチを記述し、シミュレーションを実行。波形を見てデバッグが開発の流れになります。この一連の流れは今後何度も繰り返します。今全てを覚える必要はありませんので大丈夫です、そのうち手癖で開発を回せるようになります。

- Verilog HDLで回路を書く

- Verilog HDLでテストベンチを書く

- シミュレーションを実行

- 波形を見る

開発環境の構築が完了しましたら、本格的にVerilogを用いてディジタル回路の基礎を学んでいきます。

まず最初はwire型です。人生で一度は何かしらの回路を見た経験があると思いますが、その回路の上には配線がありましたね、あの配線は信号を伝達する信号線です。Verilogにおいて、wireというキーワードを用いることで信号線を定義する事が出来ます。

wireの使い方は以下のように、wire 信号幅 信号線名;の順で記述します。行の終わりにはセミコロン;を必ず付けてください。

wire [31:0] 信号線名;wireの後ろにある[31:0]は信号線の幅です。この場合は32本の幅を持った信号線になります。[15:0]にすれば16本の幅を持った信号線になりますし、[3:0]にすると4本の幅を持った信号線になります。

また、以下のように信号線の幅の記述を省略すると1本の幅を持った信号線になります。

wire 信号線名;wireで作られた信号線にはキーワードassignを用いて値の入力や、信号線の接続ができます。assignを用いて書かれた回路は、入力が変化すると即座に出力が変化する組み合わせ回路となります。

このassignを用いた信号の入力時に、演算子を用いて演算を行うことが可能です。以下の例では信号線w_aに信号線w_bを接続しています。行の終わりにセミコロン;を必ず付けてください。

assign w_a = w_b;実際に、assign文を用いてwireで定義された信号線に対して別の信号線を接続できる事を確認してみます。以下のHDLをBasic.vというファイル名で保存してください。

module Basic;

// --- おまじないここから ---

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, Basic);

end

reg r_a;

// --- おまじないここまで ---

wire w_x;

assign w_x = r_a;

// --- おまじないここから ---

initial begin

r_a = 1'b0;

#2

r_a = 1'b1;

#2

$finish;

end

// --- おまじないここまで ---

endmoduleBasic.v

Basic.vでは、信号線w_xを定義した後、assign文を用いてr_aの値を信号線w_xへ入力しています。// --- おまじないここから ---と// --- おまじないここまで ---で囲まれた部分は後ほど学びますので、今はおまじないだと思ってください。

そして、このBasic.vをシミュレータで実際に動かしてみましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_aとw_xの波形を覗いてみると、r_aの値がw_xに入力されているのが分かると思います。

Verilog HDLで数値を記述する際は、ビット幅'進数 数値という形式で記述します。進数はbで2進数、dで10進数、hで16進数です。ビット幅を指定しない場合のビット幅は処理系によって変わります。(Quartusでは32ビット)。

5'b10101; //2進5ビット

8'd43; //10進8ビット

16'hdead; //16進16ビット| 進数 | 文字 | 例 |

|---|---|---|

| 2 | b |

8'b0011 1101 |

| 10 | d |

8'd61 |

| 16 | h |

8'h3d |

Verilogの数値リテラル

wire型とassign文で信号線を繋げることが出来ました。ただ、線を繋げるだけでは何も面白くありません。この次は代表的なディジタル回路について知り、Verilogで実際に使ってみます。

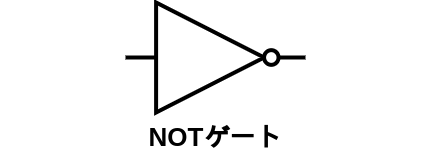

最初は一番シンプルなディジタル回路、NOTゲートです。

これは入力を反転します。例えば0が入力されたら1を出力し、1が入力されたら0を出力します。 以下にNOTの真理値表(そういうのがある)を置いておきます。

A |

NOT A |

|---|---|

0 |

1 |

1 |

0 |

NOTゲートの真理値表

Verilogでは~信号名で信号をNOTゲートに入力することが出来ます。実際に使ってみましょう。Basic.vのassign文を以下のように編集してください。

assign w_x = ~r_a;これはr_aの値をNOTゲートに入力し、その出力をw_xに接続しています。シミュレータで動作を確認しましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_aとw_xの波形を覗いてみると、r_aの値が反転されてw_xに入力されているのが分かると思います。

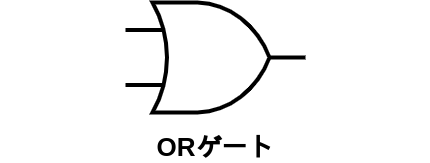

次はORゲートです。これは入力の論理和、入力の少なくともどちらか一方が1なら1を出力します。

真理値表は以下の通りです。

A |

B |

A OR B |

|---|---|---|

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

ORゲートの真理値表

Verilogでは信号名1 | 信号名2で信号をORゲートに入力することが出来ます。実際に使ってみる前に、Basic.vに少々手を加えます。以下の内容をBasic.vに書き込んでください。

module Basic;

// --- おまじないここから ---

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, Basic);

end

reg r_a;

reg r_b;

// --- おまじないここまで ---

wire w_x;

assign w_x = r_a | r_b;

// --- おまじないここから ---

initial begin

r_a = 1'b0;

r_b = 1'b0;

#2

r_a = 1'b1;

r_b = 1'b0;

#2

r_a = 1'b0;

r_b = 1'b1;

#2

r_a = 1'b1;

r_b = 1'b1;

#2

$finish;

end

// --- おまじないここまで ---

endmodule先程編集したBasic.vのassign文の部分でr_aとr_bの値をORゲートに入力し、信号線w_xに入力しています。

assign w_x = r_a | r_b;以下のコマンドを打ち、シミュレータで動作を確認しましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_a, r_b, w_xの波形と真理値表を見比べてみると、r_aとr_bの値がORされてw_xに入力されているのが分かると思います。

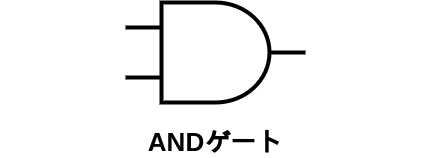

次はANDゲートです。これは入力の論理積、入力の両方が1なら1を出力します。

真理値表は以下の通りです。

A |

B |

A AND B |

|---|---|---|

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

ANDゲートの真理値表

Verilogでは信号名1 & 信号名2で信号をANDゲートに入力することが出来ます。そのまんまですね。実際に使ってみましょう。

Basic.vのassign文の部分を編集し、ORゲートをANDゲートに変更します。

assign w_x = r_a & r_b;以下のコマンドを打ち、シミュレータで実際にANDゲートになっている事を確認しましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_a, r_b, w_xの波形を覗いてみると、r_aとr_bの値がANDされてw_xに入力されているのが分かると思います。

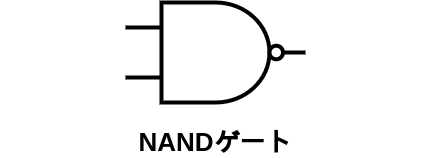

次はNANDゲート、これはANDゲートの出力にNOTしたものです、入力の少なくともどちらか一方が0なら1を出力します。それ以外なら1を出力します。

真理値表は以下の通りです。

A |

B |

A NAND B |

|---|---|---|

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

NANDゲートの真理値表

Verilogでは、NANDはNOTゲートとANDゲートを組み合わせて~(信号名1 & 信号名2)で表せます。カッコ()は数式と同じく優先順位を表しており、カッコの中身が優先され先に実行されます。少し難易度が上がりましたかね?実際に使ってみましょう。

Basic.vのassign文の部分を編集し、ANDゲートをNANDゲートに変更します。

assign w_x = ~(r_a & r_b);以下のコマンドを打ち、シミュレータで実際にNANDゲートになっている事を確認しましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_a, r_b, w_xの波形を覗いてみると、r_aとr_bの値のNANDがw_xに入力されているのが分かると思います。

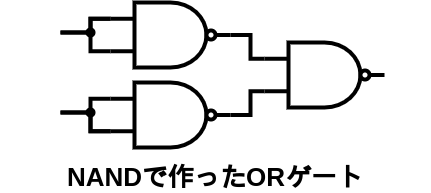

NANDゲートの面白い特徴として、NANDゲートから他の全ての論理回路を構成できるという性質があります(Functional completeness)。実際にNANDゲートからORゲートを作るとこんな感じになります。

本当にORゲートになっているか確かめるために真理値表を書くとこの通り、ORゲートになっている事が分かります。

A |

B |

A NAND A |

B NAND B |

(A NAND A) NAND (B NAND B) |

|---|---|---|---|---|

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

NANDゲートで作成したORゲートの真理値表

このNANDゲートから他のディジタル回路を作り、それらを組み合わせCPUを作り、OSをその上で動かして、そのOSの上でテトリスを動かそうぜ!という熱い本が存在します。買うといいです。

ちなみにVerilogでは以下のようにNANDゲートでORゲートを作ることが出来ますが、めっちゃ分かりづらいので読まなくていいです。

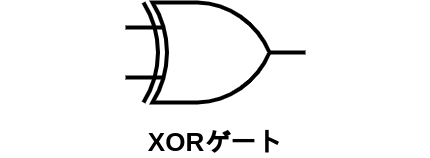

assign w_x = ~(~(r_a & r_a)) | (~(r_b & r_b));論理回路ラスト、XORゲートです。これは排他的論理和と呼び、入力が異なる場合に1を出力し、同じ場合は0を出力します。

真理値表は以下の通りです。

A |

B |

A XOR B |

|---|---|---|

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

XORゲートの真理値表

Verilogでは信号名1 ^ 信号名2で信号をXORゲートに入力することが出来ます。実際に使ってみましょう。

Basic.vのassign文の部分を編集し、XORゲートを生成します。ちなみに記号^は日本語キーボードの「へ」を押すと出てきます。

assign w_x = r_a ^ r_b;以下のコマンドを打ち、シミュレータで実際にXORゲートになっている事を確認しましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_a, r_b, w_xの波形を覗いてみると、r_aとr_bの値がXORされてw_xに入力されているのが分かると思います。

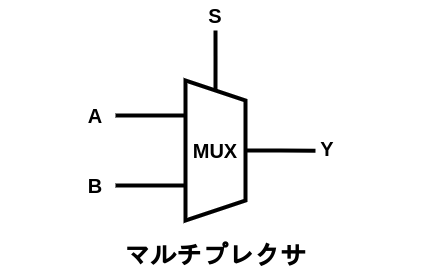

少し発展したディジタル回路、**MUX(マルチプレクサ)**です。これは入力を選択する回路です。選択用信号Sが0の場合はAからの入力を出力し、Sが1の場合はBからの入力を出力します。

真理値表は以下の通りです。

A |

B |

S |

Y |

|---|---|---|---|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

マルチプレクサの真理値表

このマルチプレクサ、次のようにNOTとANDとORで作ることが出来ます。Y = (A & ~S) | (B & S)。

実際にVerilogでマルチプレクサを使ってみる前に、Basic.vに少し手を加えます。かなり長いのでコピペで結構です。

module Basic;

// --- おまじないここから ---

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, Basic);

end

reg r_a;

reg r_b;

reg r_s;

// --- おまじないここまで ---

wire w_x;

assign w_x = (r_a & ~r_s) | (r_b & r_s);

// --- おまじないここから ---

initial begin

r_a = 1'b0;

r_b = 1'b0;

r_s = 1'b0;

#2

r_a = 1'b1;

r_b = 1'b0;

r_s = 1'b0;

#2

r_a = 1'b0;

r_b = 1'b1;

r_s = 1'b0;

#2

r_a = 1'b1;

r_b = 1'b1;

r_s = 1'b0;

#2

r_a = 1'b0;

r_b = 1'b0;

r_s = 1'b1;

#2

r_a = 1'b1;

r_b = 1'b0;

r_s = 1'b1;

#2

r_a = 1'b0;

r_b = 1'b1;

r_s = 1'b1;

#2

r_a = 1'b1;

r_b = 1'b1;

r_s = 1'b1;

#2

$finish;

end

// --- おまじないここまで ---

endmoduleBasic.vのassign文の部分でマルチプレクサを作成しています。

assign w_x = (r_a & ~r_s) | (r_b & r_s);以下のコマンドを打ち、シミュレータで実際にマルチプレクサになっている事を確認しましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_a, r_b, r_s, w_xの波形を覗いてみると、r_sが0の時はw_xにr_aの値が入力され、r_sが1の時はw_xにw_bの値が入力されており、マルチプレクサが出来ている事が確認できると思います。

論理ゲートを用いてマルチプレクサを作ることが出来ましたが、信号を選択したい時に毎回ANDとNOTを使ってマルチプレクサを作るのは非常に面倒です。そこでVerilogでは三項演算子というものを用いて簡単にマルチプレクサを表す事が出来ます。

三項演算子は?と:の2つの記号を組み合わせて使います。

S ? B : A

これは信号Sが0の場合は信号Aが選択され、信号Sが1の場合は信号Bが選択されます。Basic.vをこの三項演算子を使って書き直してみましょう。

assign w_x = r_s ? r_b : r_a;以下のコマンドを打ち、シミュレータで実際にマルチプレクサになっている事を確認しましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_a, r_b, r_s, w_xの波形を覗いてみると、三項演算子でマルチプレクサを生成出来ている事が確認できると思います。

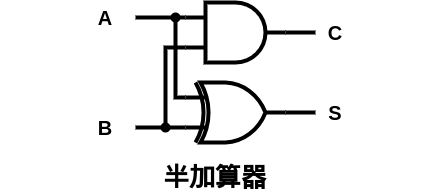

次はディジタル回路で少し面白い回路を紹介します。HalfAdder、半加算器です。以下のANDとXORで構成された回路を見てください。

この回路の真理値表を書いてみましょう。以下の通りです。

A |

B |

C |

S |

|---|---|---|---|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

CがAND回路の出力でSがXOR回路の出力になっています。当然っちゃ当然ですね。ですがよく見てください、このCとS、AとBの二進数の加算結果の二桁目と一桁目になっていますね。 ちなみにCは繰り上がりを意味するCarryの略で、Sは和を意味するSumの略です、

上記の表と下の数式を見比べればよく分かります。

この様に加算と同じ動作をする回路のことを加算器と呼びます。覚えておきましょう。

それではVerilogで半加算器を作成してみます。まずはBasic.vにORゲートの検証の時に使ったコードをコピペしてください。

そして信号線w_xの宣言を消し、新たにCarryとSumを入力する信号線w_cとw_sを定義します。

wire w_c;

wire w_s;続いてassign文で図と同じようにANDとXORを用いて半加算器を作成します。

assign w_c = r_a & r_b;

assign w_s = r_a ^ r_b;そうしましたら以下のコマンドを打ち、シミュレータで半加算器が作成できている事を確認しましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_a, r_b, w_c, w_sの波形を覗いてみると、半加算器を作成出来ている事が確認できると思います。

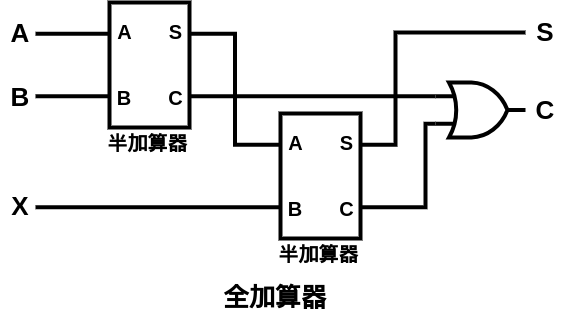

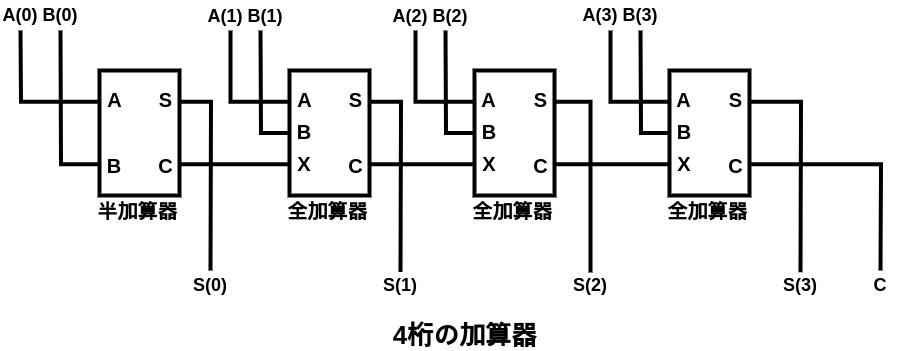

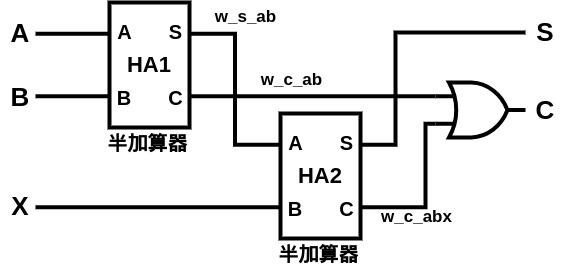

さて、半加算器は二進数の1桁同士の加算を行う回路でした。更に2桁、10桁の加算を行いたい時、この半加算器を並べるだけでは複数桁の加算を行う事は出来ません。 加算をやった事のある皆さんはご存知でしょうが、加算は繰り上がりが発生する演算です。よって、この半加算器を繰り上がり入力を受け取るように拡張する必要があります。 その回路を全加算器、FullAdderと呼びます。実際に見てみましょう。

半加算器2つとORで構成されていますね。新しく追加された全加算器の入力のXは繰り上がり入力を意味します。真理値表を見てみましょう。

A |

B |

X |

C |

S |

|---|---|---|---|---|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

入力のA, B, Xと出力のC, Sを下の二進数の加算の式を見比べてみましょう。一致していますね。

それでは実際に全加算器をVerilogで作成していきます。回路を作る前にまずはBasic.vに手を加えます。以下のコードをBasic.vにコピペしてください。

module Basic;

// --- おまじないここから ---

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, Basic);

end

reg r_a;

reg r_b;

reg r_x;

// --- おまじないここまで ---

wire w_c;

wire w_s;

// ここに全加算器を記述

// --- おまじないここから ---

initial begin

r_a = 1'b0;

r_b = 1'b0;

r_x = 1'b0;

#2

r_a = 1'b1;

r_b = 1'b0;

r_x = 1'b0;

#2

r_a = 1'b0;

r_b = 1'b1;

r_x = 1'b0;

#2

r_a = 1'b1;

r_b = 1'b1;

r_x = 1'b0;

#2

r_a = 1'b0;

r_b = 1'b0;

r_x = 1'b1;

#2

r_a = 1'b1;

r_b = 1'b0;

r_x = 1'b1;

#2

r_a = 1'b0;

r_b = 1'b1;

r_x = 1'b1;

#2

r_a = 1'b1;

r_b = 1'b1;

r_x = 1'b1;

#2

$finish;

end

// --- おまじないここまで ---

endmoduleコピペ出来ましたら// ここに全加算器を記述の部分に全加算器を記述していきます。

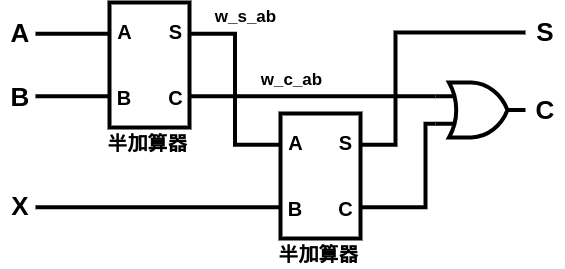

全加算器は半加算器を2つ、ORゲートを1つ使った今までで最も複雑な回路であるのに加え、2つの半加算器を繋ぐ中間の信号線も存在しています。出来る所から作っていきましょう。

まずは信号r_aとr_bの値を半加算器に入力した際の、CarryとSumの出力信号を意味する中間的な信号線をwireを用いて新たに定義します。名前は適当にw_s_abとw_c_abとします。

wire w_c_ab;

wire w_s_ab;そうしましたら半加算器を作成してw_c_abとw_s_abに信号を入力していきます。

assign w_c_ab = r_a & r_b;

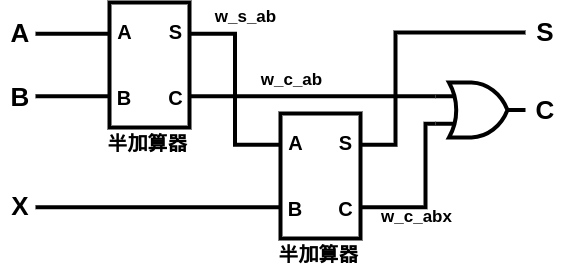

assign w_s_ab = r_a ^ r_b;続いてr_aとr_bのSumとr_xの値を半加算器に入力した際の、Carryの出力信号を意味する中間的な信号線を新たに定義します。名前は適当にw_c_abxとします。Sumの方はw_sに入力すればいいので新たに定義する必要はありません。

wire w_c_abx;それでは2つ目の半加算器を作成してw_c_abxとw_sに信号を入力してきます。

assign w_c_abx = w_s_ab & r_x;

assign w_s = w_s_ab ^ r_x; 最後にw_cにr_aとr_bのCarryとw_c_abxのORを入力します。

assign w_c = w_c_ab | w_c_abx;これで全加算器が完成しました。完成した全加算器の全体像を以下に載せておきます。

wire w_c;

wire w_s;

wire w_c_ab;

wire w_s_ab;

wire w_c_abx;

assign w_c_ab = r_a & r_b;

assign w_s_ab = r_a ^ r_b;

assign w_c_abx = w_s_ab & r_x;

assign w_s = w_s_ab ^ r_x;

assign w_c = w_c_ab | w_c_abx;それでは以下のコマンドを打ち、シミュレータで全加算器が作成できている事を確認しましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_a, r_b, r_x, w_c, w_sの波形を覗いてみると、全加算器を作成出来ている事が確認できると思います。

この全加算器を用いる事で、以下のように複数桁の加算を作ることが可能となります。

二進数の4桁の加算の例

この例は4桁の加算器ですが、8桁でも32桁でも作ることが出来ます。この世の足し算はこの回路で実行されているんですね。

これで我々はディジタル回路で足し算を行う事が出来るようになりましたが、足し算を行いたい度に先程の様に加算器を作成していては大変非効率です。

Verilogでは加算演算子を用いる事で、簡単に加算器を生成することが可能です。

Verilogにおいて、加算演算子は+の記号になっています。実際に使ってみましょう。

A + Bまずはw_cとw_sを1つの信号線にまとめ、新たにw_addという2bitの幅を持つ信号線を定義します。w_cは加算の繰り上がりビットですのでw_addの2bit目、w_sは加算結果ですのでw_addの1bit目になります。

wire [1:0] w_add;そしてr_aとr_bとr_xを加算演算子で加算した結果をw_addに入力します。

assign w_add = r_a + r_b + r_x;以下に加算演算子を使った際の全体像を載せておきます。手作業で加算器を作成した時に比べて圧倒的に簡単ですね。

wire [1:0] w_add;

assign w_add = r_a + r_b + r_x;それでは以下のコマンドを打ち、シミュレータで全加算器が作成できている事を確認しましょう。

iverilog Basic.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_a, r_b, r_x, w_addの波形を覗いてみると、加算演算子で全加算器を作成出来ている事が確認できると思います。

Verilogには様々な演算子が存在し、これらの演算子は複数ビットを纏めて演算が可能です。以下によく使う演算子を載せておきますので適宜参照してください。

| 演算名 | 演算子 | 例 |

|---|---|---|

| NOT | ~ |

~A |

| OR | ` | ` |

| AND | & |

A & B |

| XOR | ^ |

A ^ B |

| 加算 | + |

A + B |

| 減算 | - |

A - B |

| 乗算 | * |

A * B |

| 除算 | / |

A / B |

| 左シフト | << |

A << Bj |

| 右シフト | >> |

A >> B |

| 算術右シフト | >>> |

A >>> B |

Verilogの演算子

先程までの内容で、我々はVerilogで基礎的なディジタル回路を構成する方法を学びました。しかし、開発の流れの部分でVerilog HDLにおける開発は、回路を記述したVerilogと、テストベンチの2つのファイルに分かれていると説明しましたが、先程までBasic.vという1つのファイルしかありませんでした。

これはVerilogにスムーズに入門して頂くために、Baisc.vにディジタル回路とテストベンチの両方を書き込んでいたためです。これはあまり標準的とは言えませんので、以降ではディジタル回路とテストベンチの2つのファイルに分けていきます。ここではその方法を学んでいきましょう。

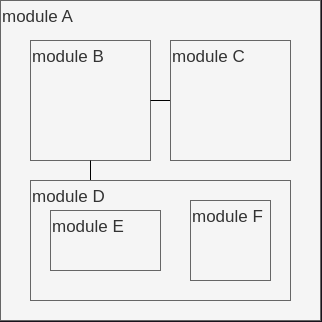

Verilog HDLではシステム全体をモジュールという単位で分割して構成します。

モジュールのイメージ

Verilogでモジュールを作成するにはmoduleというキーワードを用います。例えばtest_moduleという名前のモジュールを作成したい場合は、module test_module();のように、moduleの後ろにモジュール名を記述します。そして回路の内容をmodule モジュール名(); ~ endmoduleの間に記述します。

module test_module();

// ここに回路を記述

endmodule回路には入出力が必要です、回路の入出力ポートはinput, outputというキーワードで定義します。入力信号名はinputの後ろに宣言し、出力信号名はoutputの後ろに宣言します。IOの個数や順番に決まりはありませんが、最後の宣言にはカンマが必要ないことに注意しましょう。

module test_module (

input i_data1, // 入力信号線の定義

input i_data2,

output o_data1 // 出力信号線の定義

);

// 回路

endmoduleその他に入出力両方に使えるinoutが存在しますが必須ではありませんので必要になった時に各自で調べてください。

それでは、このmoduleを使って全加算器のモジュールを作成してみましょう。今回は勉強の為に加算演算子の存在を忘れます。FullAdder.vというファイルを新たに作り、そこに書き込んでいきます。

まずはモジュールを定義します。今回はモジュール名をFullAdderとします。

module FullAdder();

endmodule続いて入出力ポートを定義します。全加算器の回路図を思い出して頂くと、入力にはA, B, Xが必要であり、出力にはS, Cが必要です。

input, outputを使って定義しましょう。

module FullAdder(

input i_a,

input i_b,

input i_x,

output o_c,

output o_s

);

endmoduleFullAdder.v

入出力が定義出来ましたら、FullAdderで作った全加算器の回路をコピペし、一部の信号を編集します。w_c, w_sの宣言を消し、r_a, r_b, r_x, w_c, w_sをそれぞれi_a, i_b, i_x, o_c, o_sに編集してください。

module FullAdder(

input i_a,

input i_b,

input i_x,

output o_c,

output o_s

);

wire w_c_ab;

wire w_s_ab;

wire w_c_abx;

assign w_c_ab = i_a & i_b;

assign w_s_ab = i_a ^ i_b;

assign w_c_abx = w_s_ab & i_x;

assign o_s = w_s_ab ^ i_x;

assign o_c = w_c_ab | w_c_abx;

endmoduleFullAdder.v

これで全加算器のモジュールが完成しました。しかし今作成したFullAdderでは、構成要素である半加算器を直接ディジタル回路で記述しており、かっこよくありません。そこで半加算器のモジュールを新たに作り、全加算器モジュール内で呼び出してみましょう。

Verilogを用いて作成したモジュールはモジュール名 インスタンス名で呼び出す事が可能です。また入出力ポートは.ポート名(信号線名)で接続します。

また1つのモジュールから複数の回路を生成できます。

module test_module(

// 省略

);

wire [7:0] w_data1;

wire [7:0] w_data2;

wire [7:0] w_data3;

wire [7:0] w_data4;

wire [7:0] w_out1;

wire [7:0] w_out2;

small_module sm1(

.in1 (w_data1 ),

.in2 (w_data2 ),

.out1 (w_out1 )

);

small_module sm2(

.in1 (w_data3 ),

.in2 (w_data4 ),

.out1 (w_out2 )

);

endmoduleそれでは全加算器モジュールから半加算器モジュールを呼び出してみましょう。まずは半加算器のモジュールを記述したファイルHalfAdder.vを新たに作成します。

module HalfAdder(

input i_a,

input i_b,

output o_c,

output o_s

);

assign o_c = i_a & i_b;

assign o_s = i_a ^ i_b;

endmoduleHalfAdder.v

そして、先程学んだモジュールを呼び出しを用いてFullAdder内でHalfAdderを呼び出してみます。全加算器は2つの半加算器を持っていましたので、1つ目の半加算器の名前をHA1、2つ目の半加算器の名前をHA2とします。

assign文の部分を半加算器モジュールに置き換えます。

module FullAdder(

input i_a,

input i_b,

input i_x,

output o_c,

output o_s

);

wire w_c_ab;

wire w_s_ab;

wire w_c_abx;

HalfAdder HA1 (

.i_a (i_a ),

.i_b (i_b ),

.o_c (w_c_ab ),

.o_s (w_s_ab )

);

HalfAdder HA2 (

.i_a (w_s_ab ),

.i_b (i_x ),

.o_c (w_c_abx),

.o_s (o_s )

);

assign o_c = w_c_ab | w_c_abx;

endmoduleFullAdder.v

これにて半加算器を用いて全加算器を作成することが出来ました。先程に比べてイケてる見た目になりましたね。

作成した全加算器が正しく動作することをテストベンチで確認しましょう。テストベンチでも全加算器を作った時と同じくモジュールを呼び出す事が出来ます。Basic.vを開き、w_addを消して再びw_cとw_sを定義し、モジュール呼び出しを用いてBasic.vからFullAdderを呼び出して入出力を接続しましょう。

// --- おまじないここまで ---

wire w_c;

wire w_s;

FullAdder FA (

.i_a (r_a ),

.i_b (r_b ),

.i_x (r_x ),

.o_c (w_c ),

.o_s (w_s )

);

// --- おまじないここから ---それでは以下のコマンドを打ち、シミュレータで正しく動作できている事を確認しましょう。iverilogのコマンドにBasic.v, FullAdder.v, HalfAdder.vを忘れずに指定してください。

iverilog Basic.v FullAdder.v HalfAdder.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdr_a, r_b, r_x, w_c, w_sの波形を覗いてみると、作成したモジュールが正しく動作していることが確認できると思います。

今まで学んだ回路は、現在の入力から出力が決定する組み合わせ回路と呼ばれるものでした。この次は、現在に加え過去の状態から出力が決定する順序回路について学んでいきます。

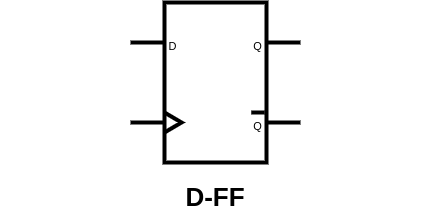

さてD-FF、謎の物体が出てきました。高校数学でANDやORをなんか見たことあるなあ、という人もD-FFは高校数学で学びません。これはD型フリップフロップという情報を記憶するディジタル回路です。

突然ですが、回路が情報を記憶する為には何が必須だと思いますか?それは時間です。時間の概念が無ければ記憶は意味を持ちえません。という訳で回路に時間の概念を導入します。 ディジタル回路における時間の概念、それはクロックです。

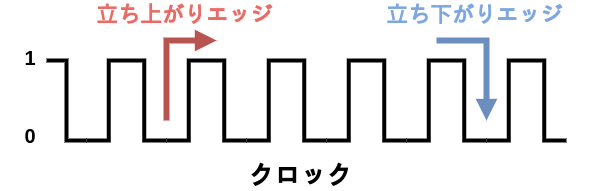

クロックとは一定の周波数で0と1を行ったり来たりする信号を指します。クロックに関係する用語として、0から1になる**立ち上がりエッジ(posedge)と、1から0になる立ち下がりエッジ(negedge)**がありますので覚えておきましょう。

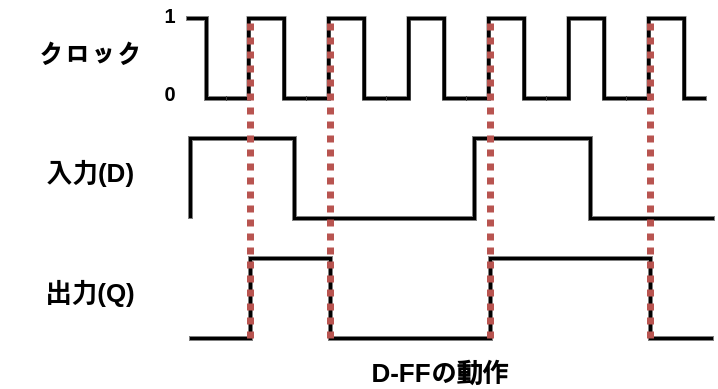

クロックを理解した所でこのD-FF、これは信号を記憶する論理素子です。具体的な動作としては、クロックの立ち上がりエッジで入力を出力し、その他のタイミングでは出力を維持します。図にすると分かりやすいです。

このフリップフロップ、別名レジスタ(register)とも呼ばれる事があります、覚えておいて損はないです。

wireは信号線を作成するためのキーワードでしたが、信号線はデータを保持する事が出来ません。先程説明した通り、ディジタル回路がデータを保持するためにはフリップフロップ(以後レジスタ)が必要でしたね。

Verilogではregというキーワードでレジスタを生成することが可能です。regの使い方は以下のように。reg サイズ レジスタ名;の順で記述します。行の最後にセミコロン;を忘れずに付けてください。

reg [31:0] test_32reg;また以下のようにサイズの記述を省略すると1bitの幅を持ったレジスタになります。

reg test_1reg;regで作られたレジスタにはalways文というものを用いて信号を入力することが可能です。

先程述べたように、情報の記録とはクロックという信号に密接に関係してします。そこでalways文は殆どの場合においてクロック信号と一緒に用います。

always文はalways @(posedge クロック信号) begin ~ endまたはalways @(negedge クロック信号) begin ~ endという文法で記述し、begin ~ endの間に回路を記述します。posedgeの場合はクロック信号が立ち上がりエッジのタイミングで処理が実行され、negedgeの場合はクロック信号の立ち下がりのタイミングで処理が実行されます。

以下の例ではクロック信号としてi_clkを定義しており、i_clkの立ち上がりでi_data_aとi_data_bの加算結果がレジスタr_dataに格納されるようにしています。そしてr_dataの値をo_dataに出力しています。

module test_module(

input i_clk,

input [31:0] i_data_a,

input [31:0] i_data_b,

output o_data

);

reg [31:0] r_data;

assign o_data = r_data;

always @(posedge i_clk) begin

r_data <= i_data_a + i_data_b;

end

endmoudleここで注目してほしいのがalways文内の<=です。Verilogではalways文内において、代入演算子として=と<=を使うことが可能であり、それぞれ異なった動作をします。<=はノンブロッキング代入と呼ばれ、=はブロッキング代入と呼ばれています。なんか2種類ありますが混在させるとバグの温床になりますので、本記事では<=のノンブロッキング代入しか用いません。always文で代入は<=です!そういう事にしましょう。

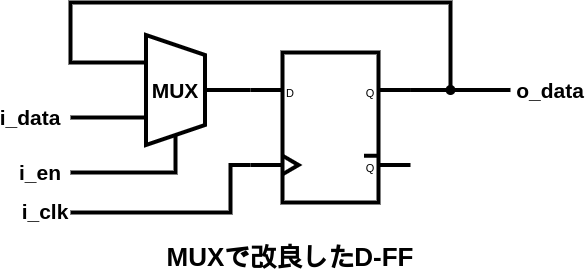

最後にこのD-FFをMUXで少し改良して、データを記憶するタイミングを制御できるようにしましょう。

以下ではD-FFとMUXを組み合わせ、i_enという信号でD-FFの保持するデータを書き換えるタイミングを決められるようにしてます。

実際にVerilogで作成してみましょう。AdvancedDff.vというファイルを新たに作り、そこに作成していきます。

まずはモジュールと入出力ポートを定義します。今回は実装を楽にするためDFFとo_dataを同じものにします。よって、outputで出力ポートをする際にregと組み合わせて出力ポート兼レジスタのo_dataを定義しています。

module AdvancedDff(

input i_clk,

input i_data,

input i_en,

output reg o_data

);

endmodule続いて、i_clkをクロックとしたalways文を書き、三項演算子を用いてi_enが1の場合にo_dataにi_dataの値が入力されるようにします。

always @(posedge i_clk) begin

o_data <= i_en ? i_data : o_data;

endこうして完成したマルチプレクサで改良したDFFのコードが以下の通りです。

module AdvancedDff(

input i_clk,

input i_data,

input i_en,

output reg o_data

);

always @(posedge i_clk) begin

o_data <= i_en ? i_data : o_data;

end

endmoduleAdvancedDff.v

動作を確認するため以下のテストベンチをAdvancedDff_tb.vという名前で保存してください。

module AdvancedDff_tb;

// --- おまじないここから ---

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, AD);

end

reg i_clk = 1'b0;

reg i_data = 1'b0;

reg i_en = 1'b0;

wire o_data;

always #1 begin

i_clk <= ~i_clk;

end

// --- おまじないここまで ---

AdvancedDff AD(

.i_clk (i_clk ),

.i_data (i_data ),

.i_en (i_en ),

.o_data (o_data )

);

// --- おまじないここから ---

initial begin

// 初期状態

i_data = 1'b0;

i_en = 1'b0;

#2

// データ入力

i_data = 1'b1;

i_en = 1'b0;

#6

// 書き込みを有効化

i_data = 1'b1;

i_en = 1'b1;

#2

// 書き込みを無効化

i_data = 1'b1;

i_en = 1'b0;

#4

// データ0に

i_data = 1'b0;

i_en = 1'b0;

#4

$finish;

end

// --- おまじないここまで ---

endmoduleAdvancedDff_tb.v

そして以下のコマンドで動作を確認します。

iverilog AdvancedDff_tb.v AdvancedDff.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdi_clk, i_data, i_en, o_dataの波形を覗いてみると、D-FFに対する書き込みタイミングをi_enで制御出来ている事が確認出来ると思います。o_dataの値が赤くなっていると思いますが、これは不定値と呼ばれ、最初はo_dataの値が決まっていませんのでこの値になります。正しい動作です。

以上で我々はディジタル回路の基礎を完全に理解することが出来ました。やったね。

今までは特に説明なしにテストベンチを出しました。このタイミングでテストベンチの書き方を説明します。

以下のテストベンチのコードを例にテストベンチ用のVerilogの構文を学んでいきましょう。

module AdvancedDff_tb;

// --- おまじないここから ---

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, AD);

end

reg i_clk = 1'b0;

reg i_data = 1'b0;

reg i_en = 1'b0;

wire o_data;

always #1 begin

i_clk <= ~i_clk;

end

// --- おまじないここまで ---

AdvancedDff AD(

.i_clk (i_clk ),

.i_data (i_data ),

.i_en (i_en ),

.o_data (o_data )

);

// --- おまじないここから ---

initial begin

// 初期状態

i_data = 1'b0;

i_en = 1'b0;

#2

// データ入力

i_data = 1'b1;

i_en = 1'b0;

#6

// 書き込みを有効化

i_data = 1'b1;

i_en = 1'b1;

#2

// 書き込みを無効化

i_data = 1'b1;

i_en = 1'b0;

#4

// データ0に

i_data = 1'b0;

i_en = 1'b0;

#4

$finish;

end

// --- おまじないここまで ---

endmodule作成した回路の動作を検証するためには、回路に様々な信号を入力し、出力を検査する必要があります。テストベンチにおいて回路に入力する信号はreg ビット幅 信号名;で定義します。また回路からの出力を受ける信号はwire ビット幅 信号名;で定義します。両方ともビット幅を省略した場合は1bitの幅になります。

実際に入出力用信号を定義した例が以下になります。この場合、i_clk、i_data、i_enが入力用の信号で、o_dataが出力を受ける信号になります。

reg i_clk = 1'b0;

reg i_data = 1'b0;

reg i_en = 1'b0;

wire o_data;テストベンチで回路をテストするためにはテストベンチ内で回路を生成する必要があります。そこで行うのがテスト用回路の生成です。

Verilogにおいて、回路はモジュール名 インスタンス名で生成する事が可能です。以下の例ではAdvancedDffという名前のモジュールからADという名前の回路(インスタンス)を生成しています。

また入出力信号は.インターフェイス名(信号線名)で接続します。以下の例ではAdvancedDffはi_clk, i_data, i_en,o_dataというインターフェイスを持っていますので、先程定義した入出力信号をそれぞれのインターフェイスに接続しています。

カンマの有無に注意してください。

AdvancedDff AD(

.i_clk (i_clk ),

.i_data (i_data ),

.i_en (i_en ),

.o_data (o_data )

);ちなみにインスタンス名としてDUTが使われる事がありますが、これはDevice Under Testの略です。

上記のテストベンチには、$で始まる名前の関数がいくつか使われていますね。これらの関数をシステムタスクと呼びます。システムタスクとは回路の検証に使うための関数であり、Verilog HDLには様々なシステムタスクが存在してます。

シミュレーション時に最低限使うべきシステムタスクは以下の4つです。

-

$dumpfile: 波形ファイルの名前設定 -

$dumpvars: 内部信号を波形に出力するモジュールを設定 -

$display: ターミナルに文字列を表示 -

$finish: シミュレーションを終了する(必須)

必要な時にそれぞれ説明していきます。

作成した回路が正しく動作しているか確かめる際に重要となるのが波形ファイルです。$dumpfile("wave.vcd")でwave.vcdという名前の波形ファイルを生成出来ます。また$dumpvars()でどの回路の波形を出力するか指定できます。例では$dumpvars(0, DUT)としており、DUTという名前の回路の波形を得ています。

実際には以下のようにinitial begin ~ endで囲った部分で利用します。

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, AD);

endこの記述は回路の生成の前に記述してください。

基礎知識のD-FFの部分で説明しましたが、回路が情報を記録するためにはクロックという信号がしばしば必要になります。先程の練習問題ではクロックを用いませんでしたが、今後は殆どの場合においてクロックを必要とする回路を作ることになりますので、今のうちにテストベンチでクロックを生成する方法を学んでおきましょう。

テストベンチにおいてはクロック信号の生成に以下の記述を用います。以下の記述では先程定義した入力用信号であるi_clkの値を1秒毎にNOT演算子で反転し、再びi_clkに入力しています。この結果、i_clkの値は0, 1, 0, 1, 0, 1と振動するようになります。これをクロック信号として利用しています。

always #1 begin

i_clk <= ~i_clk;

endテスト対象の回路に対してずっと同じ信号を入力するのはあまり効果的なテストとは言えません。そこで時間に応じて入力信号を変化させる必要があります。そのために以下の記述を用います。

以下のinitial begin ~ endで囲まれた記述では、入力信号のdata_iに値を格納してから#2という記述をしています。この#は遅延と呼び、#数値で指定した秒数だけ待機する事が出来ます。待っている間にもクロックは動作します。

その後何回か信号を変化させ、最終的にシステムタスクの$finishが実行されます。この$finishが実行されるとシミュレーションが終了します。テストベンチには$finishを必ず記述する必要があります。

initial begin

// 初期状態

i_data = 1'b0;

i_en = 1'b0;

#2

// データ入力

i_data = 1'b1;

i_en = 1'b0;

#6

// 書き込みを有効化

i_data = 1'b1;

i_en = 1'b1;

#2

// 書き込みを無効化

i_data = 1'b1;

i_en = 1'b0;

#4

// データ0に

i_data = 1'b0;

i_en = 1'b0;

#4

$finish;

endなぜ2の倍数の秒数だけ待機しているのか一応説明すると、先程のクロック生成でclkは#1で0 -> 1と変化しますが、これでは半クロック分しか待機できていません。そこで#2とするとclkは0 -> 1 -> 0と変化し、1クロック待機することが可能となるためです。

シミュレーションを実行するためにいくつかコマンドを実行しました。これらのコマンドの使い方とシミュレーションの実行方法をここで説明します。

シミュレーションにおいて主にiverilog、vvp、gtkwaveの3つのコマンドを利用します。

- iverilog : シミュレータ用のVerilogコンパイラ

- vvp : シミュレーション用バーチャルマシン(実行環境)

- gtkwave : オープンソースの波形ビューワー

これらのコマンドを使う流れとしては、書いたVerilogファイルとテストベンチをiverilogに与えてa.outを生成します。そして出力されたa.outをvvpに与えて波形ファイルを生成し、生成された波形ファイルをgtkwaveで閲覧します。

それぞれのコマンドの使い方は以下の通りです。

iverilog テストベンチファイル名 Verilogファイル名

vvp a.out

gtkwave 波形ファイル名実際には以下のように使います。

iverilog test_tb.v test.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcdテストベンチを書くのは非常に面倒で退屈ですが、Verilog HDLでディジタル回路を設計する事とテストベンチを書くことは切っても切れない関係にあります。今後何度も書くことになりますので適宜参照するようにしてください。

さて、次はより進んだ回路を作るためのVerilogの便利な文法を学んでいきましょう。

Verilogでもプログラミング言語と同じように、数値に別名を付けたい場合が存在します。そこで使うのが定数です。Verilogには定数としてdefineとparameterという2つの方法が存在しますが、defineはキモいのでparameterを使うことを推奨します。

parameterはparameter 定数名 = 数値;のように使います。最後にセミコロン;を忘れずに付けてください。

module test_module(

// 省略

);

parameter TEISU1 = 123;

parameter TEISU2 = 32'h5555_5555;

parameter TEISU3 = 32;

wire [TEISU3-1:0] w1;

assign w1 = TEISU2;

endmoduleVerilogにおいて、複数ビットある信号の特定のビットを取り出したい場合が多く存在します。そこで使うのがスライスという操作です。

スライスは信号名[先頭ビット:末尾ビット]か信号名[ビット番号]で行います。以下の例ではw_signalという8bit幅の信号線が存在するとして、w_slice1という4bit幅の信号線へ6から3bit目までを取り出して入力しており、またw_slice2へは7bit目のみを取り出して入力しています。

wire [7:0] w_signal;

wire [4:0] w_slice1;

wire w_slice2;

assign w_slice1 = w_signal[6:3];

assign w_slice2 = w_signal[7];このスライスはwire型とreg型両方に対して行うことが可能です。

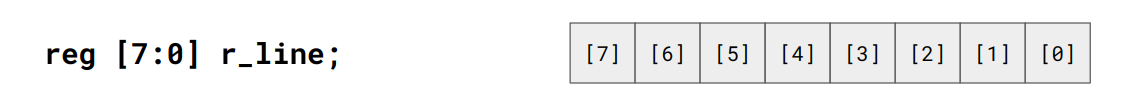

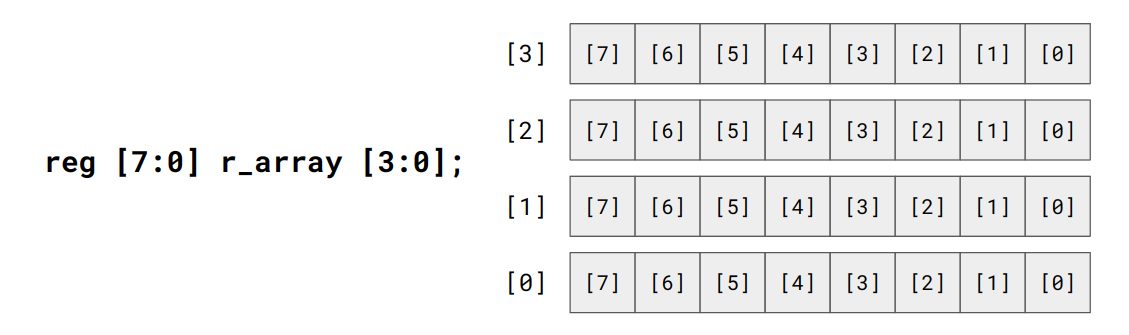

Verilogではreg型を用いて自由な長さのレジスタを定義することが出来ました。例えばreg [7:0] r_line;と宣言することで、8bit幅のr_lineという名前のレジスタを定義できました。

8bit幅のレジスタ

しかし、複数の同じ長さのレジスタを定義したい時に、reg [7:0] r_line1;, reg [7:0] r_line2, ... のように名前を変えて何度も定義する必要があり、効率的ではありません。そこで使うのが二次元配列です。

Verilogではレジスタの宣言の後ろに[最後の番号:最初の番号]を付けることで、同じ長さの複数のレジスタを定義することが可能です。以下の例では、[3:0]を付けており、0番から3番の計4つの8bitのレジスタが定義されています。

8bit幅のレジスタ x 4

二次元のレジスタにアクセスする際はレジスタ名[レジスタ番号][ビット番号:ビット番号]でアクセス出来ます。今回の例ではr_array[0][1:0]でr_arrayの0番の1bit目から0bit目にアクセスでき、r_array[1][7]で1番のレジスタの7bit目にアクセス出来ます。また、ビット番号を省略することも可能であり、例えばr_array[3]で3番のレジスタの全体にアクセスが可能です。

またwire型でも同様の事が可能です。二次元配列は非常によく使いますので覚えておきましょう。

if文とは条件に応じて処理を変える文法であり、always文と後述するfunction文で記述可能です。

if文の構文は以下の通りです。if(条件1) begin ~ endとすると条件1が真の場合にbegin ~ endで囲まれた部分が実行されます。またこの後ろにelse if(条件2) begin ~ endを加えると条件1が偽で条件2が真の場合にbegin ~ endで囲まれた部分が実行されます。そしてelse begin ~ endを付け加えると、どの条件にも合致しない場合にelse begin ~ endで囲まれた部分が実行されます。

if(条件1) begin

処理A

end else if(条件2) begin

処理B

end else begin

処理C

endまたif文で記述する条件には比較演算子と呼ばれるものを使います。

| 演算子 | 例 | 意味 |

|---|---|---|

== |

A == B |

AとBが同じ |

!= |

A != B |

AとBが異なる |

<= |

A <= B |

AはB以下 |

>= |

A >= B |

AはB以上 |

< |

A < B |

AはB未満 |

> |

A > B |

AはBより大きい |

Verilogの比較演算子

実際にif文を使った例が以下になります。以下の例ではi_conditionの値が4'h1の場合は加算が実行され、4'hEの場合は減算が実行され、それ以外の場合はOR演算が実行されます。

module test_module(

input [3:0] i_condition,

input [7:0] i_data_a,

input [7:0] i_data_b,

output reg [7:0] o_data

);

always @(posedge clk) begin

if(i_condition == 4'h1) begin

o_data <= i_data_a + i_data_b;

end else if(i_condition == 4'hE) begin

o_data <= i_data_a - i_data_b;

end else begin

o_data <= i_data_a | i_data_b;

end

end

endmoduleまたMUXによるD-FFの改良で作った回路をif文で書き直したものが以下になります。

module AdvancedDff(

input i_clk,

input i_data,

input i_en,

output reg o_data

);

always @(posedge i_clk) begin

if(i_en == 1'b1) begin

o_data <= i_data;

end else begin

o_data <= o_data;

end

end

endmoduleif文は非常によく構文ですので覚えておきましょう。

case文は便利なif文のような構文であり、always文と後述するfunction文内で記述可能です。case()の中に条件分岐に利用する信号名を記述し、case() ~ endcaseで囲んで利用します。case文の内部では数値 : 処理;と記述し、case(信号名)の信号の値が数値と一致した場合にその処理が実行されます。またdefault : 処理と記述することで、どの数値にも当てはまらない場合はその処理が実行されるようになります。このdefaultを記述していない場合、処理系によってはエラーが発生します。

if文の説明で用いた回路をcase文で書き直したものが以下になります。

module test_module(

input [3:0] i_condition,

input [7:0] i_data_a,

input [7:0] i_data_b,

output reg [7:0] o_data

);

always @(posedge clk) begin

case(i_condition)

4'h1 : o_data <= i_data_a + i_data_b;

4'hE : o_data <= i_data_a - i_data_b;

default : o_data <= i_data_a | i_data_b;

endcase

end

endmodulealways文では気軽にif文やcase文を使うことが出来ましたが、assign文ではそうもいきません。assign文でif文やcase文を使いたい場合はfunction文で関数を作成しましょう。

function文ではfunction 返り値の幅 関数名;と記述して定義し、function ~ endfunctionで囲まれた部分で処理を記述します。入力信号は関数の定義後にinputで定義し、関数の返り値はfunction名に入力する形で記述します。また返り値の幅を省略すると1bitになります。

以下の例では、test_function()という名前の関数を新たに定義し、関数の処理結果をo_dataに入力しています。

module test_module(

input [3:0] i_condition,

input [7:0] i_data,

output [7:0] o_data,

);

assign o_data = test_function(i_condition, i_data);

function [7:0] test_function;

input [3:0] i_ctrl;

input [15:0] i_data;

begin

case(i_ctrl)

4'b0000 : test_function = i_data + 16'h0001;

4'b0000 : test_function = i_data & 16'h0505;

4'b0000 : test_function = i_data & 16'hff00;

default : test_function = 16'h0000;

endcase

end

endfunction

endmodulefunction文もそれなりに使いますので覚えておきましょう。

便利な演算子をもう一つ紹介します。連結演算子です。これは以下のようにビットを結合する演算子です。

{4'h0011, 4'b1100} -> 8'b00111100

この連結演算子はassign文やalways文やfunction文で利用可能です。

module test_module(

input [7:0] i_data_a,

input [7:0] i_data_b,

output reg [15:0] o_data

);

always @(posedge clk) begin

o_data <= {i_data_a, i_data_b};

end

endmodule{数字{値}}で値を数字の数だけ並べる事が可能です。

{10{1'b0}} -> 10'b0000000000

{10{1'b1}} -> 10'11111111111

実際に手を動かしてVerilogに慣れましょう。

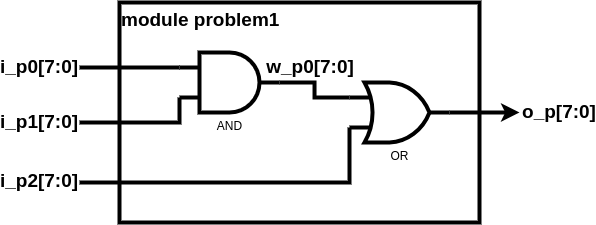

以下の回路と同等のモジュールproblem1をproblem1.vという名前のファイルに作成してください。入出力は画像の通りです。

またテストベンチとテスト用のコマンドは以下のものを使ってください。

テストベンチ、これをproblem1_tb.vというファイル名で保存する。

module problem1_tb;

reg [7:0] i_p0;

reg [7:0] i_p1;

reg [7:0] i_p2;

wire [7:0] o_p;

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, DUT);

end

problem1 DUT(

.i_p0 (i_p0 ),

.i_p1 (i_p1 ),

.i_p2 (i_p2 ),

.o_p (o_p )

);

initial begin

i_p0 = 8'h00;

i_p1 = 8'h00;

i_p2 = 8'h00;

#2

$display("o_p = %02x", o_p);

i_p0 = 8'h0f;

i_p1 = 8'h55;

i_p2 = 8'h88;

#2

$display("o_p = %02x", o_p);

i_p0 = 8'h74;

i_p1 = 8'h81;

i_p2 = 8'h11;

#2

$display("o_p = %02x", o_p);

$finish;

end

endmoduleテスト用コマンド

iverilog problem1_tb.v problem1.v

vvp a.out以下の出力が得られたら正解です。

VCD info: dumpfile wave.vcd opened for output.

o_p = 00

o_p = 8d

o_p = 11

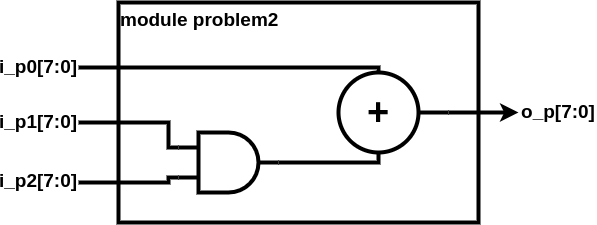

problem1_tb.v:35: $finish called at 6 (1s)以下の回路と同等のモジュールproblem2を作成してください。入出力は画像の通りです。名前の書かれていない信号線は各自で定義してください。

またテストベンチとテスト用のコマンドは以下のものを使ってください。

テストベンチ、これをproblem2_tb.vというファイル名で保存する。

module problem2_tb;

reg [7:0] i_p0;

reg [7:0] i_p1;

reg [7:0] i_p2;

wire [7:0] o_p;

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, DUT);

end

problem2 DUT(

.i_p0 (i_p0 ),

.i_p1 (i_p1 ),

.i_p2 (i_p2 ),

.o_p (o_p )

);

initial begin

i_p0 = 8'h55;

i_p1 = 8'h77;

i_p2 = 8'h01;

#2

$display("o_p = %02x", o_p);

i_p0 = 8'hf0;

i_p1 = 8'h55;

i_p2 = 8'h5a;

#2

$display("o_p = %02x", o_p);

i_p0 = 8'hff;

i_p1 = 8'h88;

i_p2 = 8'h11;

#2

$display("o_p = %02x", o_p);

$finish;

end

endmoduleテスト用コマンド

iverilog problem2_tb.v problem2.v

vvp a.out以下の出力が得られたら正解です。

VCD info: dumpfile wave.vcd opened for output.

o_p = 56

o_p = 40

o_p = ff

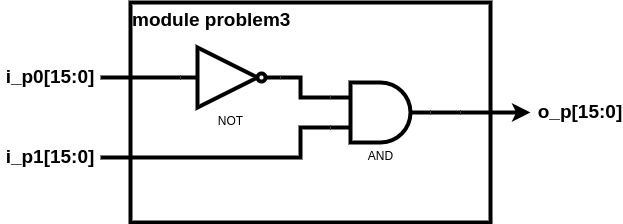

problem2_tb.v:35: $finish called at 6 (1s)以下の回路と同等のモジュールproblem3を作成してください。入出力は画像の通りです。名前の書かれていない信号線は各自で定義してください。

またテストベンチとテスト用のコマンドは以下のものを使ってください。

テストベンチ、これをproblem3_tb.vというファイル名で保存する。

module problem3_tb;

reg [15:0] i_p0;

reg [15:0] i_p1;

wire [15:0] o_p;

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, DUT);

end

problem3 DUT(

.i_p0 (i_p0 ),

.i_p1 (i_p1 ),

.o_p (o_p )

);

initial begin

i_p0 = 16'h0f0f;

i_p1 = 16'h0f0f;

#2

$display("o_p = %04x", o_p);

i_p0 = 16'h3366;

i_p1 = 16'h6633;

#2

$display("o_p = %04x", o_p);

i_p0 = 16'h1234;

i_p1 = 16'h5678;

#2

$display("o_p = %04x", o_p);

$finish;

end

endmoduleテスト用コマンド

iverilog problem3_tb.v problem3.v

vvp a.out以下の出力が得られたら正解です。

VCD info: dumpfile wave.vcd opened for output.

o_p = 0000

o_p = 4411

o_p = 4448

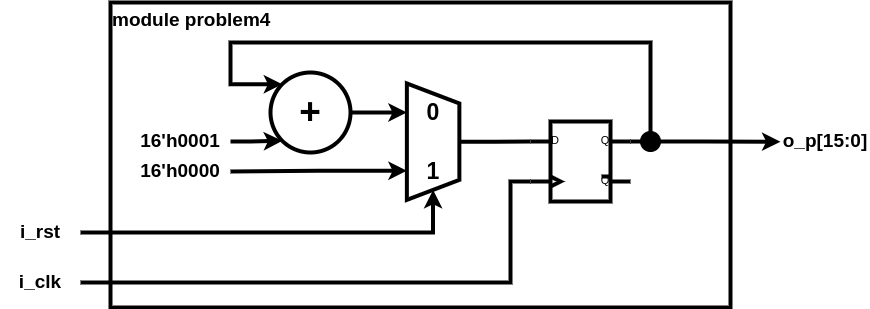

problem3_tb.v:30: $finish called at 6 (1s)以下の回路と同等のモジュールproblem4をproblem4.vという名前のファイルに作成してください。以下の回路は16bitのレジスタを持っており、クロック毎に1つづ値が増えていきます。またi_rstはリセット信号であり、これが1になるとレジスタの値が0に戻ります。

入出力は画像の通りです。

またテストベンチとテスト用のコマンドは以下のものを使ってください。

テストベンチ、これをproblem4_tb.vというファイル名で保存する。

module problem4_tb;

reg i_clk = 0;

reg i_rst = 0;

wire [15:0] o_p;

initial begin

$dumpfile("wave.vcd");

$dumpvars(0, DUT);

end

problem4 DUT(

.i_clk (i_clk ),

.i_rst (i_rst ),

.o_p (o_p )

);

always #1 begin

i_clk <= ~i_clk;

end

initial begin

i_rst = 1'b1;

#10

i_rst = 1'b0;

#100

$finish;

end

endmoduleテスト用コマンド

iverilog problem4_tb.v problem4.v

vvp a.out

gtkwave wave.vcd波形ファイルを開き、i_rstの値が0になってからo_pの値が1づつ増えていけば正しい動作です。

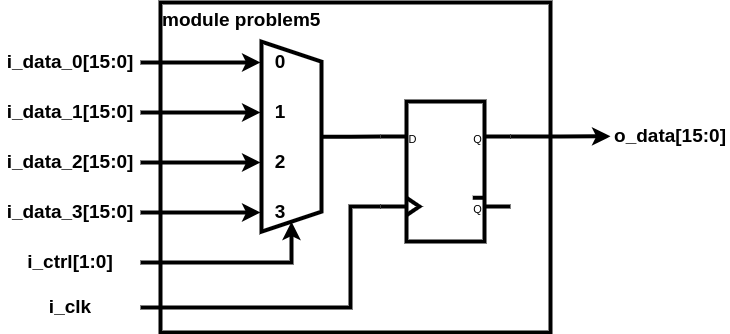

以下の回路と同等のモジュールproblem5をproblem5.vという名前のファイルに作成してください。以下の回路は16bitのレジスタを持っており、i_ctrlによって格納するデータを選択できます。

入出力は画像の通りです。

テストベンチは各自で作成してください。

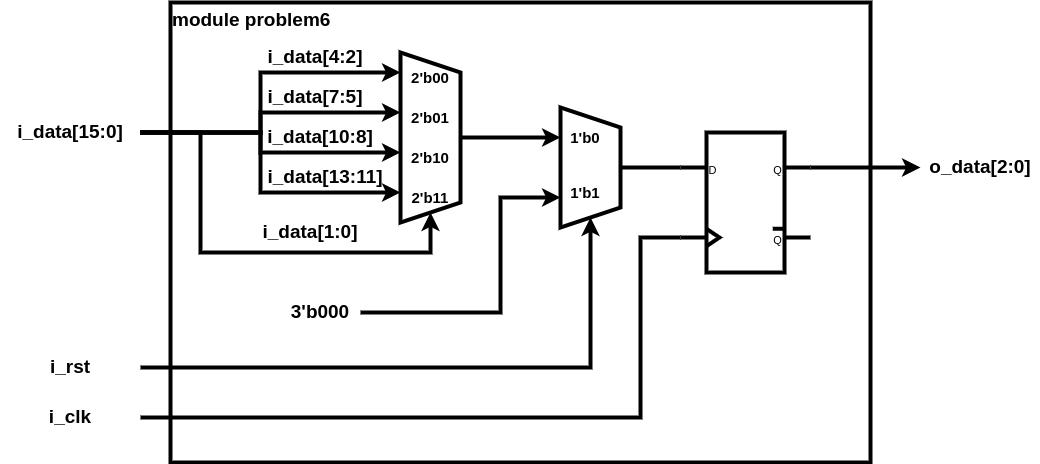

以下の回路と同等のモジュールproblem6をproblem6.vという名前のファイルに作成してください。以下の回路は3bitのレジスタを持っており、i_dataの下位2bitによって格納するデータを選択できます。またi_rstはリセット信号であり、これが1になるとレジスタの値が0に戻ります。

入出力は画像の通りです。

テストベンチは各自で作成してください。

module problem1(

input [7:0] i_p0,

input [7:0] i_p1,

input [7:0] i_p2,

output wire [7:0] o_p

);

wire [7:0] w_p;

assign w_p = i_p0 & i_p1;

assign o_p = w_p | i_p2;

endmodulemodule problem2(

input [7:0] i_p0,

input [7:0] i_p1,

input [7:0] i_p2,

output wire [7:0] o_p

);

wire [7:0] w_p;

assign w_p = i_p1 & i_p2;

assign o_p = i_p0 + w_p;

endmodulemodule problem3(

input [15:0] i_p0,

input [15:0] i_p1,

output wire [15:0] o_p

);

wire [15:0] w_p;

assign w_p = ~i_p0;

assign o_p = w_p & i_p1;

endmodulemodule problem4(

input i_clk,

input i_rst,

output reg [15:0] o_p

);

always @(posedge i_clk) begin

if(i_rst) begin

o_p <= 16'h0000;

end else begin

o_p <= o_p + 16'h0001;

end

end

endmodulemodule problem5(

input i_clk,

input [15:0] i_data_0,

input [15:0] i_data_1,

input [15:0] i_data_2,

input [15:0] i_data_3,

input [1:0] i_ctrl,

output reg [15:0] o_data

);

always @(posedge i_clk) begin

case(i_ctrl)

2'b00 : o_data <= i_data_0;

2'b01 : o_data <= i_data_1;

2'b10 : o_data <= i_data_2;

2'b11 : o_data <= i_data_3;

endcase

end

endmodulemodule problem6(

input i_clk,

input i_rst,

input [15:0] i_data,

output reg [2:0] o_data

);

always @(posedge i_clk) begin

if(i_rst) begin

o_data <= 3'b000;

end else begin

case(i_data[1:0])

2'b00 : o_data <= i_data[4:2];

2'b01 : o_data <= i_data[7:5];

2'b10 : o_data <= i_data[10:8];

2'b11 : o_data <= i_data[13:11];

endcase

end

end

endmodule以上でディジタル回路の基礎とVerilogの基礎は終了です。これでCPUを作る為の技能を身につける事が出来ました。お疲れ様でした。

次はVerilogで書いた回路を実機で動かしてみるか、一番下のコンピュータアーキテクチャ入門へ進みましょう。

本章ではVerilog HDLで書いたディジタル回路を実機で動かす方法を学んでいきます。自分で設計した回路が現実世界で動くというのはプログラミングとはまた違った喜びを味わえます。開発用ボードを積んでる変態を除けば、実際にボードを買い、動かすというのは非常にハードルが高く感じるかもしれません。一度買ってしまえば慣れます。ブレーキを外していきましょう。

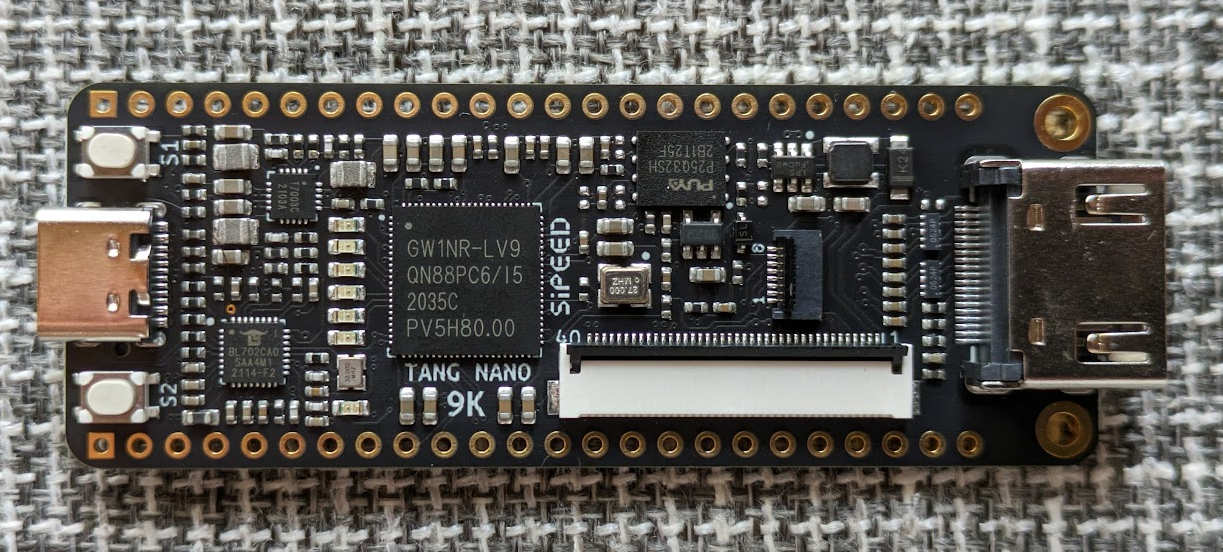

ではFPGAボードを購入しましょう。本記事ではTang Nano 9KというFPGAボードを使って開発を進めて行きます。Tang Nano 9kはGowin社のFPGAが搭載されているSipeed社が開発したFPGAボードです。FPGAボードは基本的に余裕で1万円を越しますが、このTang Nano 9kは非常に安価なFPGAボードであり、その値段はなんと2,500円です。チャイナパワーを感じますね。

Tang Nano 9KこのTang Nano 9kを秋月電子通商で購入してください。秋葉に買いに行ってもいいですしネット通販でも大丈夫です。ネット通販の場合は秋月のページに行ってTang Nano 9kを検索してください。通販コードはM-17448です。

送料が500円くらい掛かるのでまとめて買うといいです。

https://akizukidenshi.com/catalog/default.aspx

購入しましたらワクワクしながら待ちましょう。

筆者が店舗で買った際の画像次にTang Nano 9kで開発を行うためのソフトウェアをインストールしていきましょう。

まずは以下のGowin社のサイトに飛び、アカウントを作成してください。知らんサイトで知らんアカウントを作るのは抵抗があるかもしれませんが、諦めてください。

https://www.gowinsemi.com/ja/support/home/

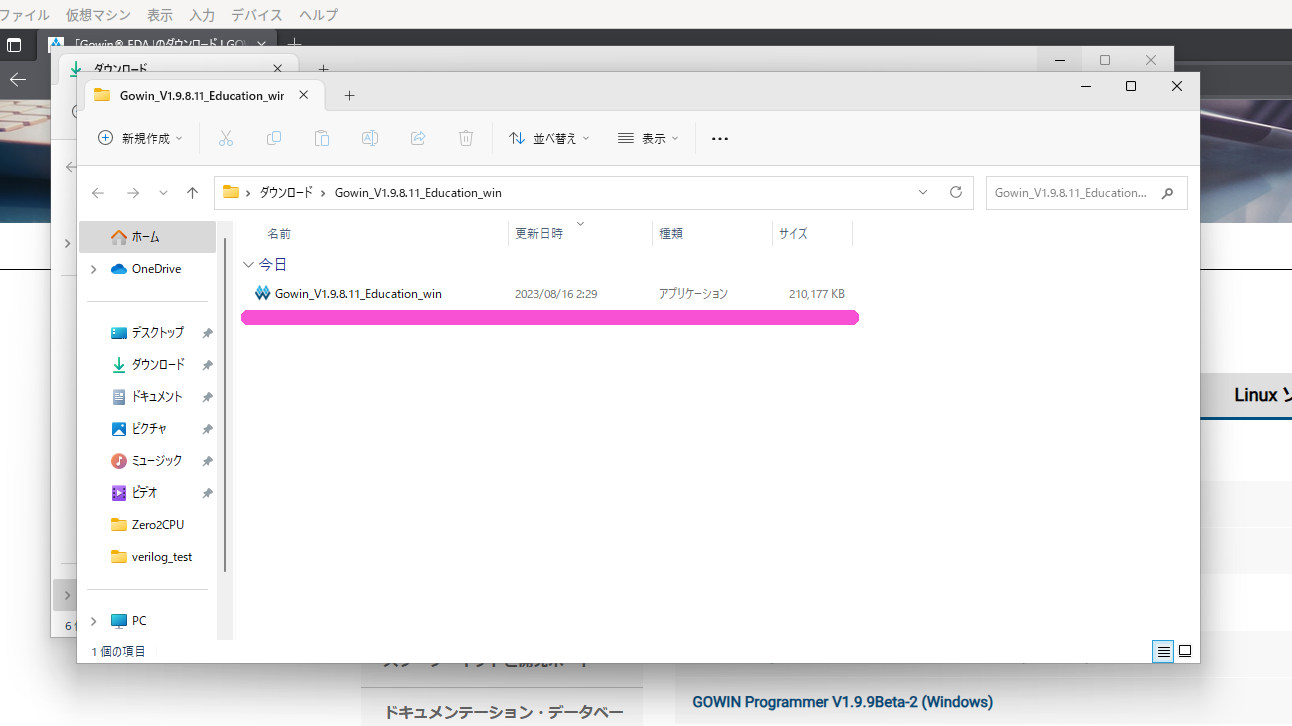

アカウントを作成しましたら、「Gowin® EDAのダウンロード」からGowin EDAのEducation Editionをダウンロードします。

そしてダウンロードしたファイルを解凍して、中のインストーラを実行してください。

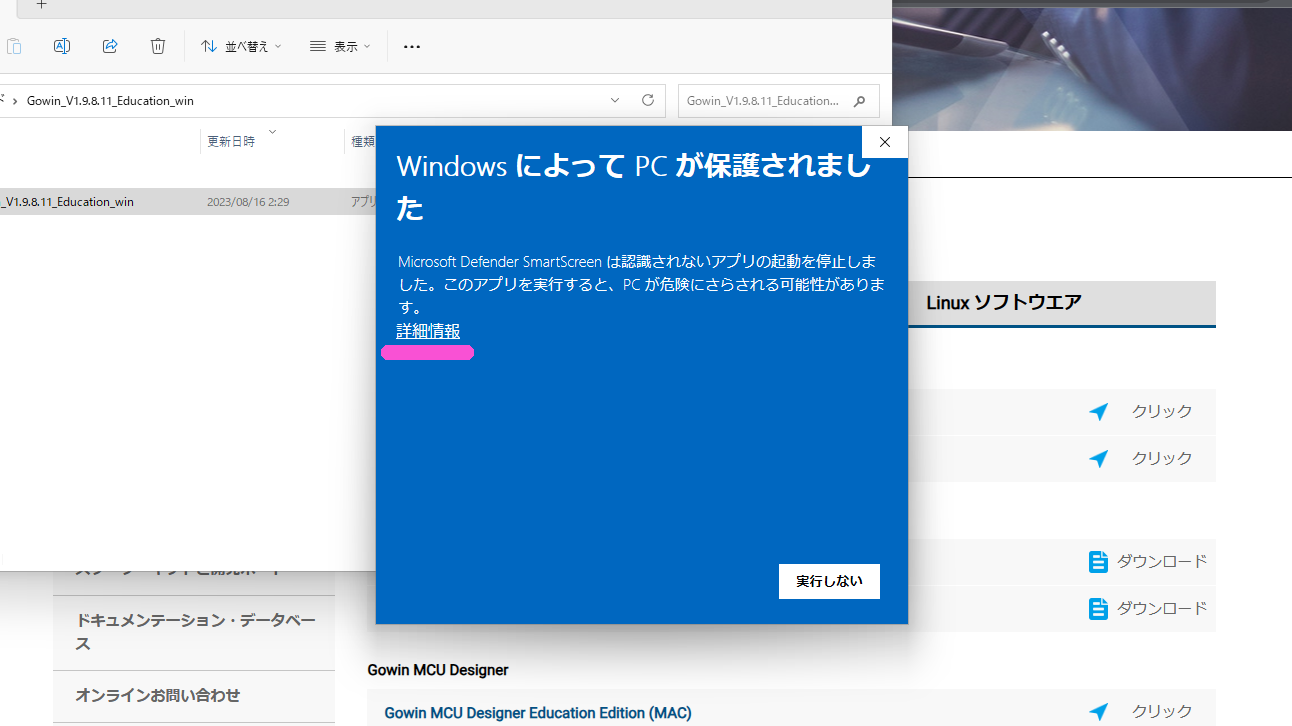

インストーラを実行するとなんかスゲー怖い画面が出ます。臆せず詳細情報から実行をクリックしましょう。

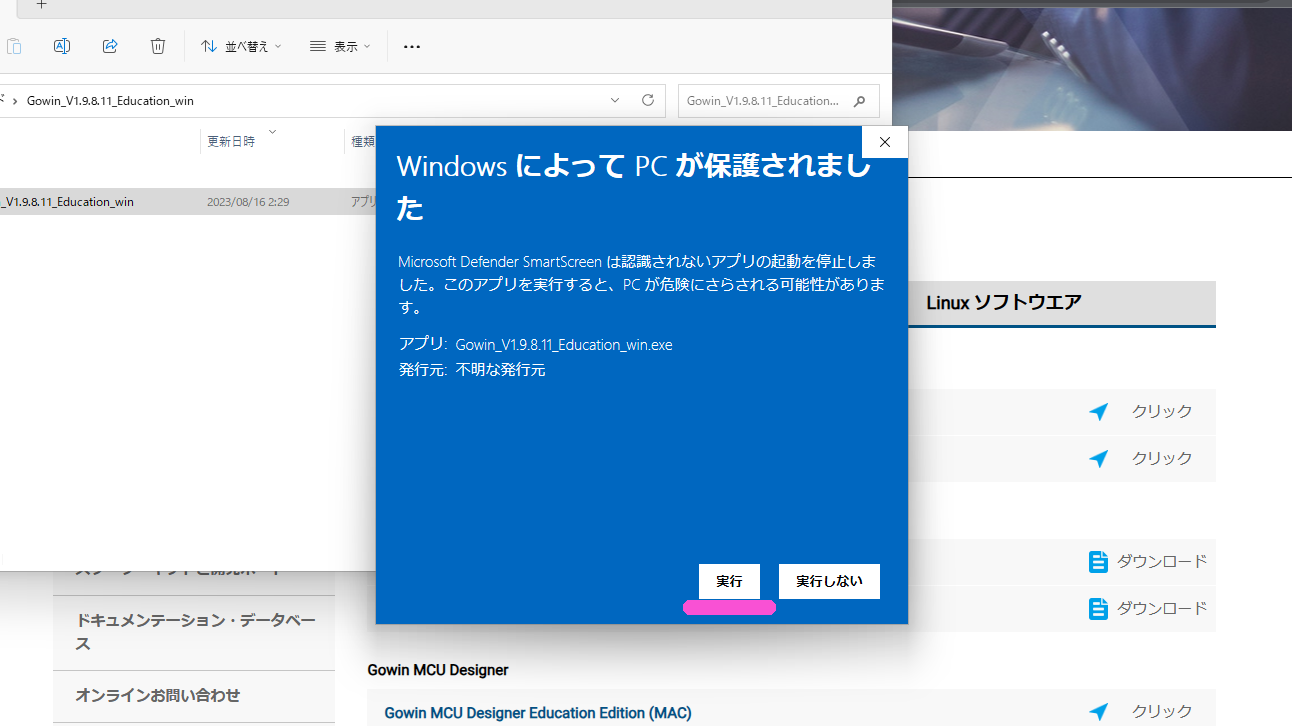

インストールが開始した後は適当にNextなりYesなりポチポチしてけばいいです。たまに以下のようなスゲー怖い画面が出ますがはいを押しとけばいいです。

インストールが成功したらデスクトップにGowin EDAのアイコンが出来ます。

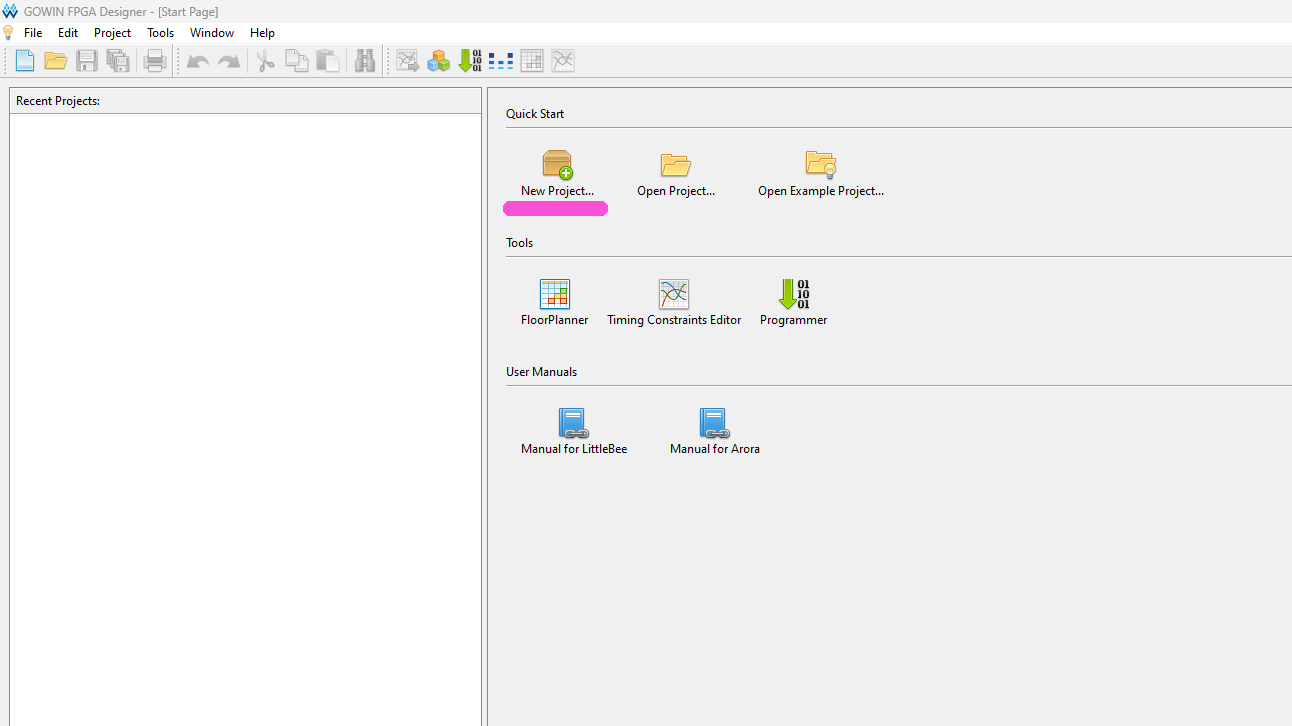

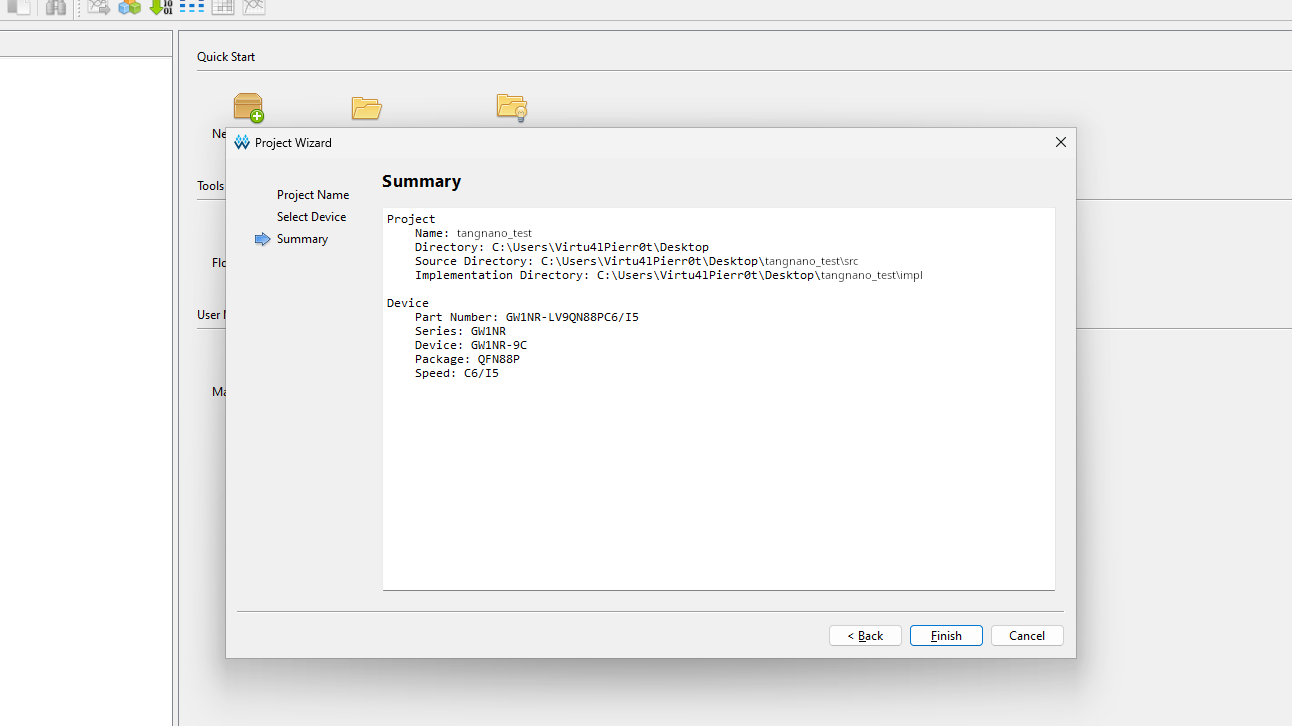

Gowin EDAのインストールが完了したので、次はプロジェクト作成します。Gowin EDAを起動し、New Projectをクリックしてください。

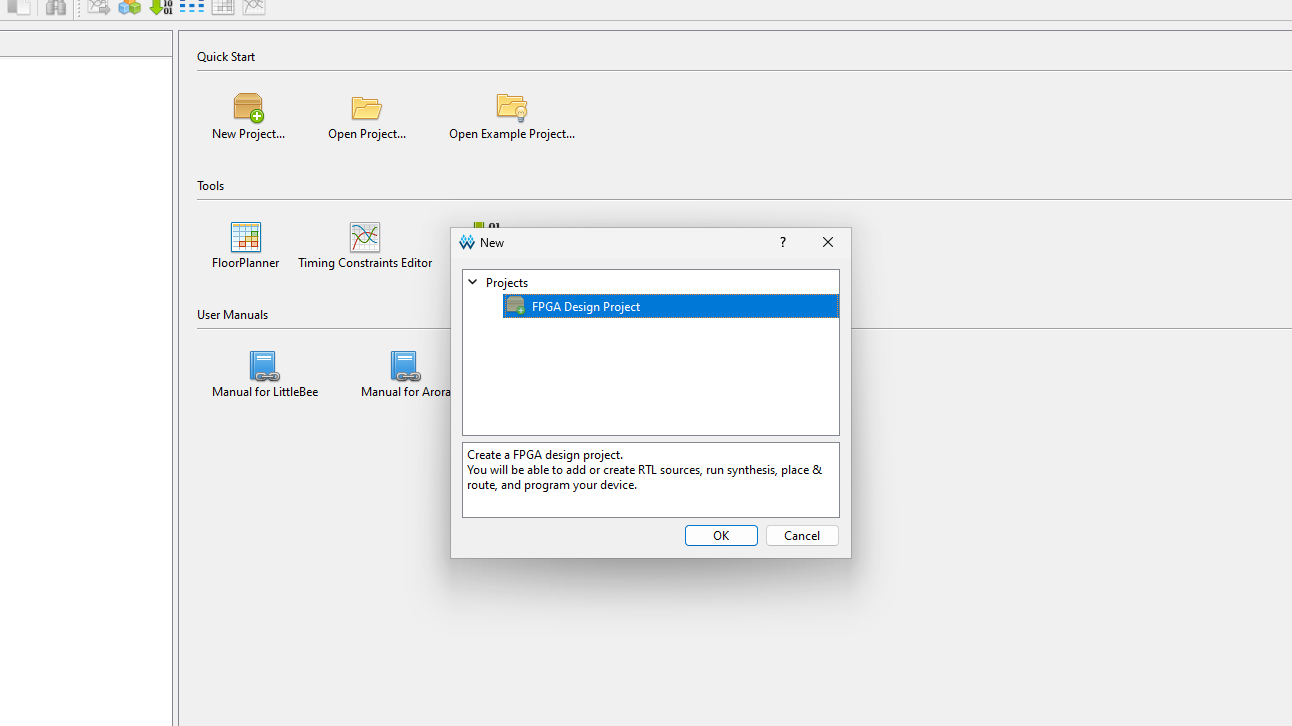

そうしましたら、Projects > FPGA Design Projectを選択し、OKをクリックします。

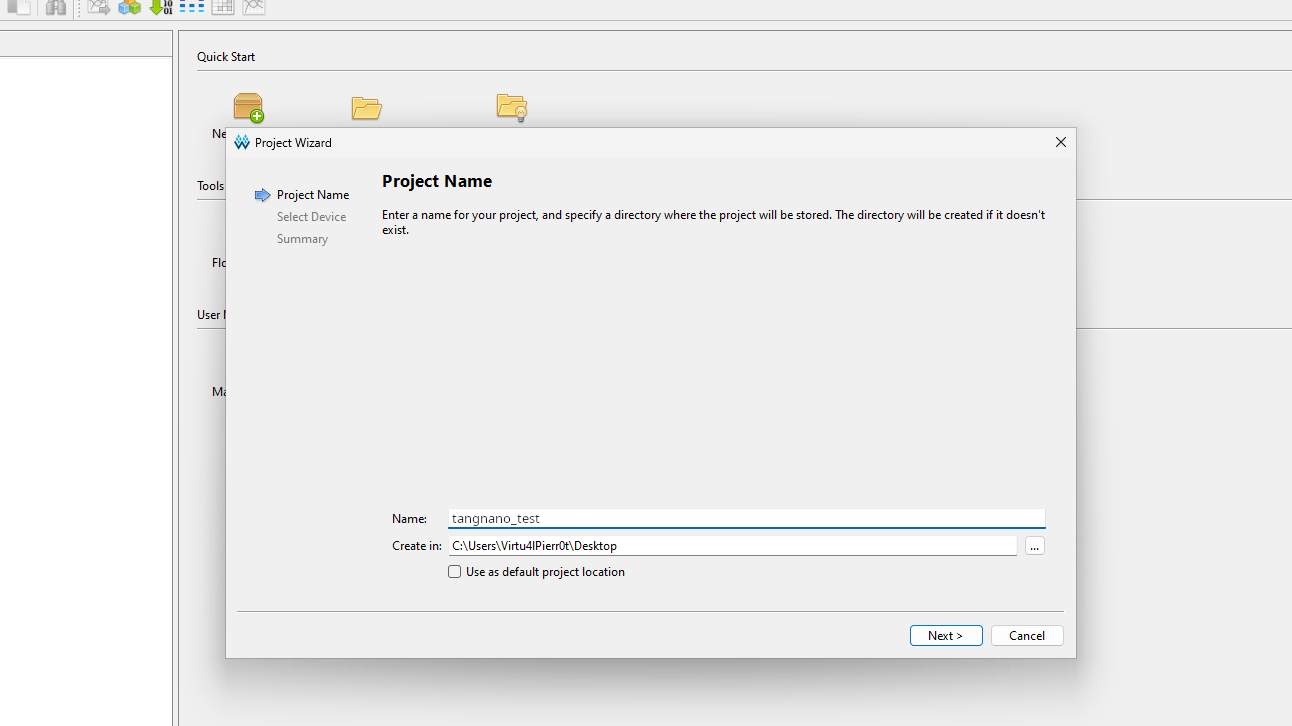

次にプロジェクトの名前を入力します。Nameにプロジェクト名、Create inではプロジェクトを作成する場所を選択します。今回はtangnano_testという名前のプロジェクトをデスクトップに作成しましょう。

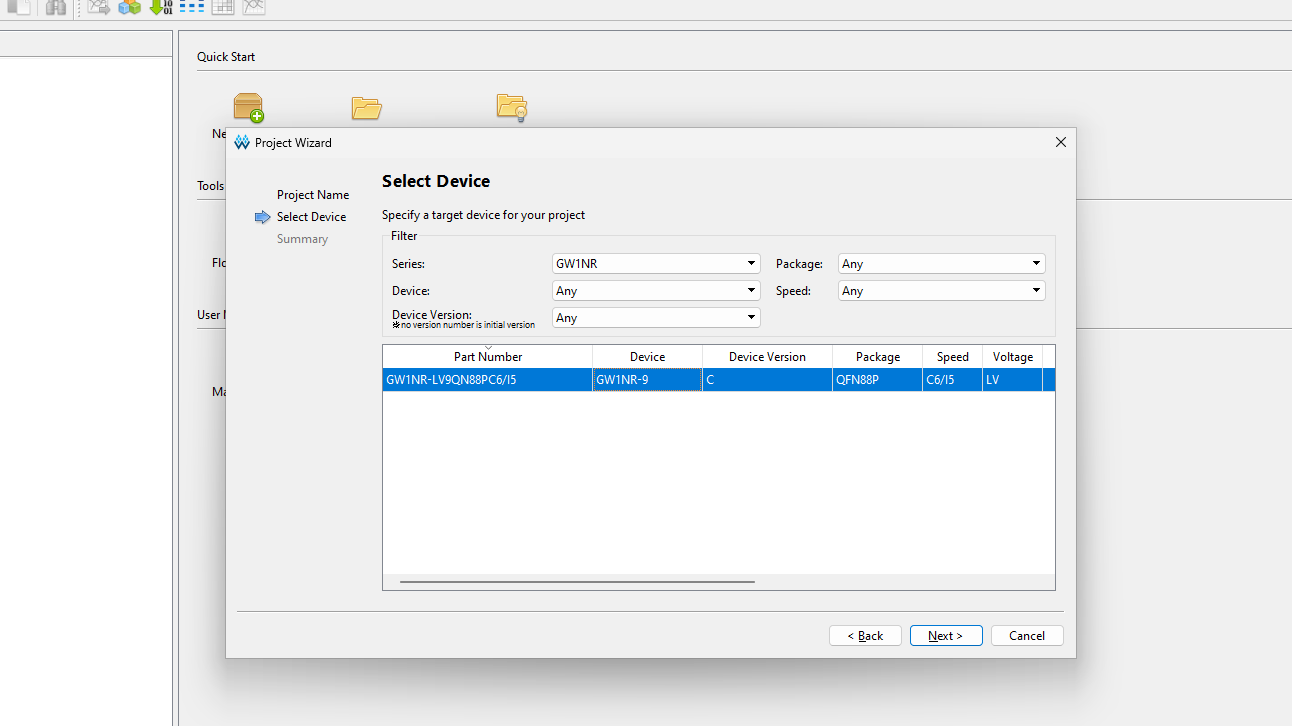

プロジェクトの名前を決定したら、次はプロジェクトで使うFPGAを選択します。

Tang Nano 9Kに載っているFPGAをよく見ると、チップの上にGW1NR-LV9QN88PC6/I5と書いてあります。これがFPGAの型番です。

よってSelect DeviceではSeriesをGW1NRにし、下に出てくるGW1NR-LV9QN88PC6/I5を選択してからNextをクリックしてください。

全ての設定が完了したのを確認してからFinishをクリックしてください。

これでプロジェクトが作成されました。

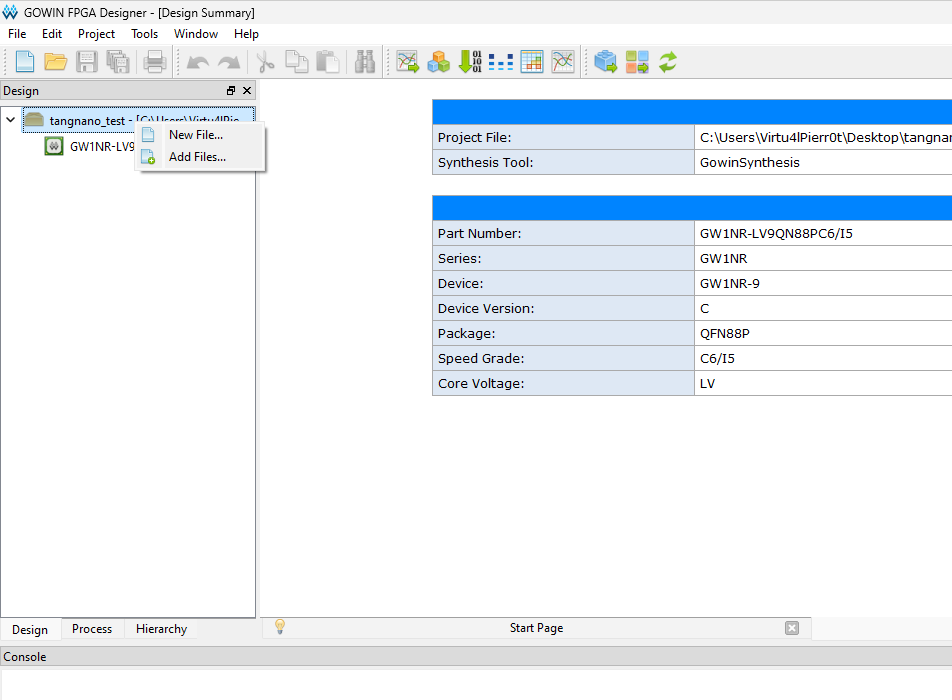

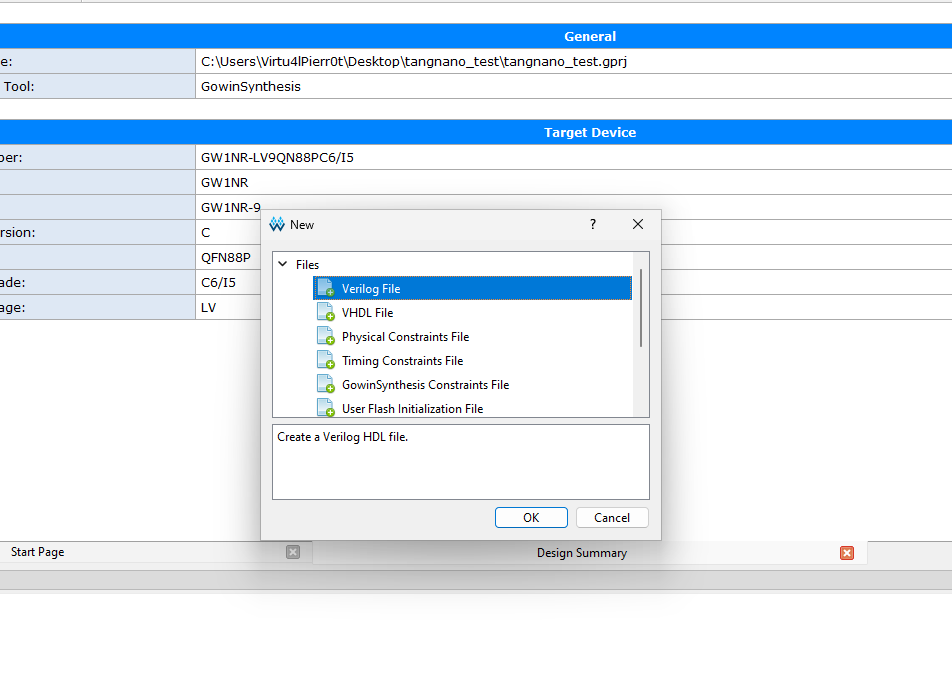

まずはプロジェクト内にVerilogファイルを作成します。

画像のようにDesignのプロジェクト名の部分を右クリックし、New File..をクリックします。

出てきたウィンドウのVerilog Fileを選択してOKを押します。

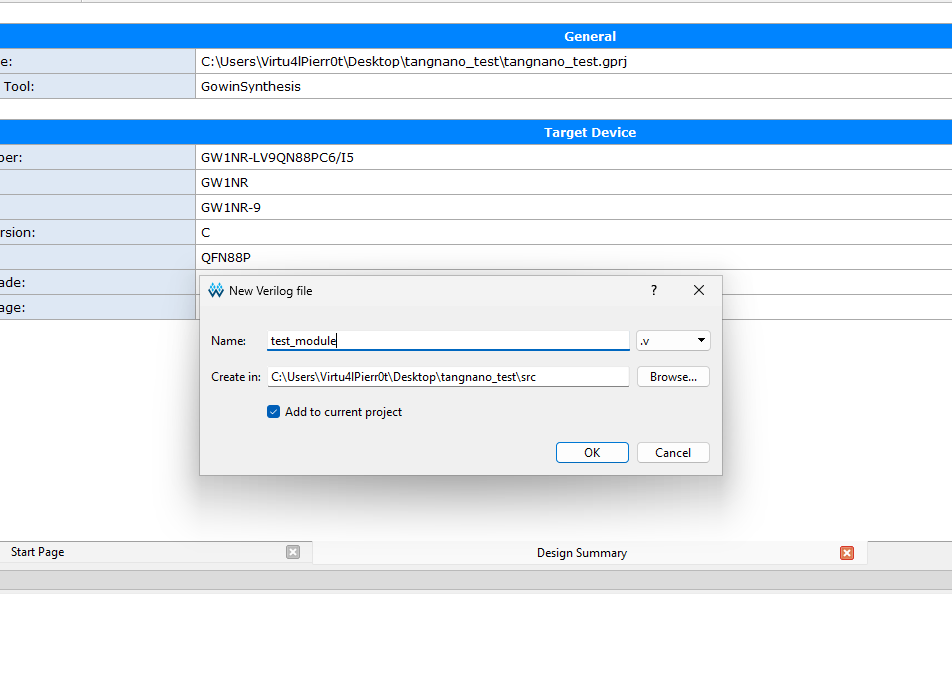

そしてファイル名として今回はtest_moduleと入力し、OKをクリックしてください。

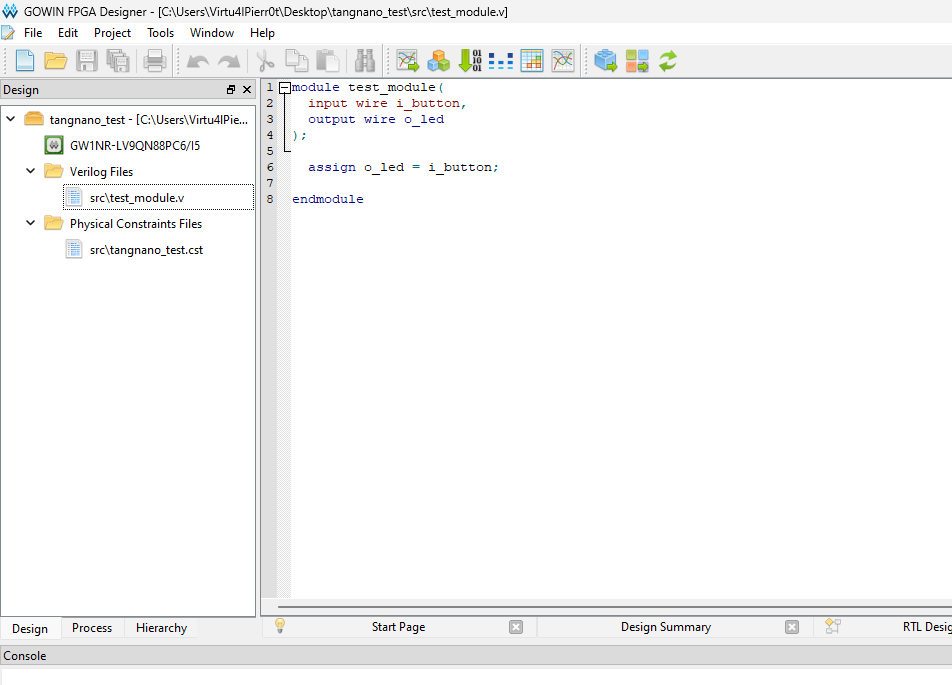

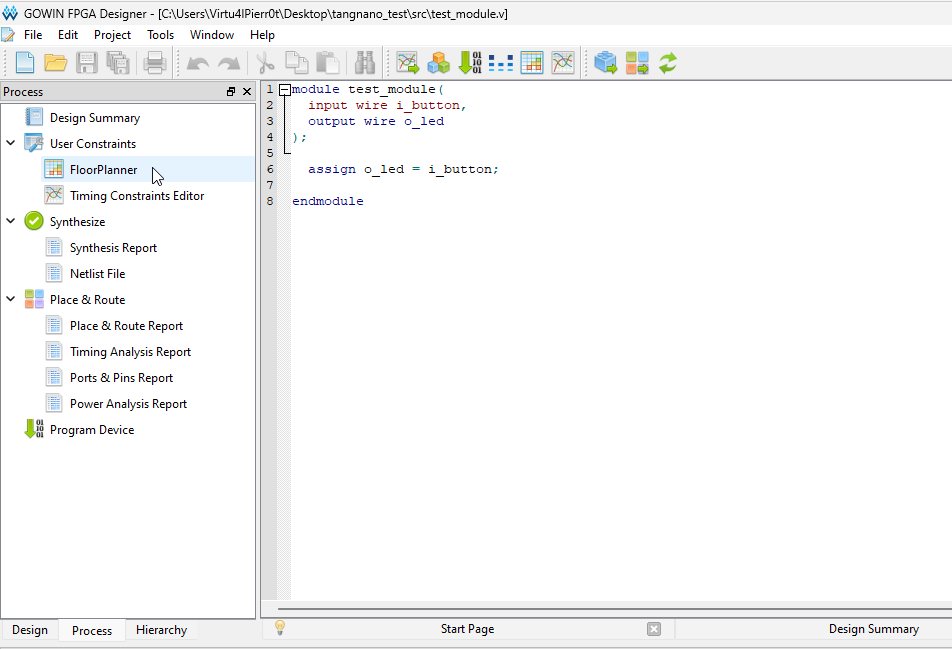

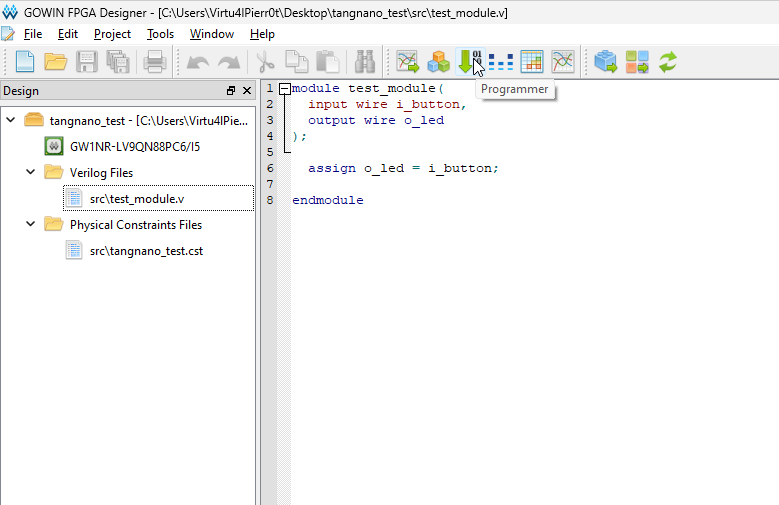

そうしましたらVerilogを書く画面が出てきますので、ここではボタンを押すとLEDが光る簡単な回路を作成してみましょう。インターフェイスとしてボタン入力のi_button、LED出力のo_ledを定義し、assign文でi_buttonの入力をo_ledに出力します。

module test_module(

input wire i_button,

output wire o_led

);

assign o_led = i_button;

endmoduleこれを書いた状態が以下の画像です。書き終わりましたら、必ずCtrl + Sを押して上書き保存を行ってください。

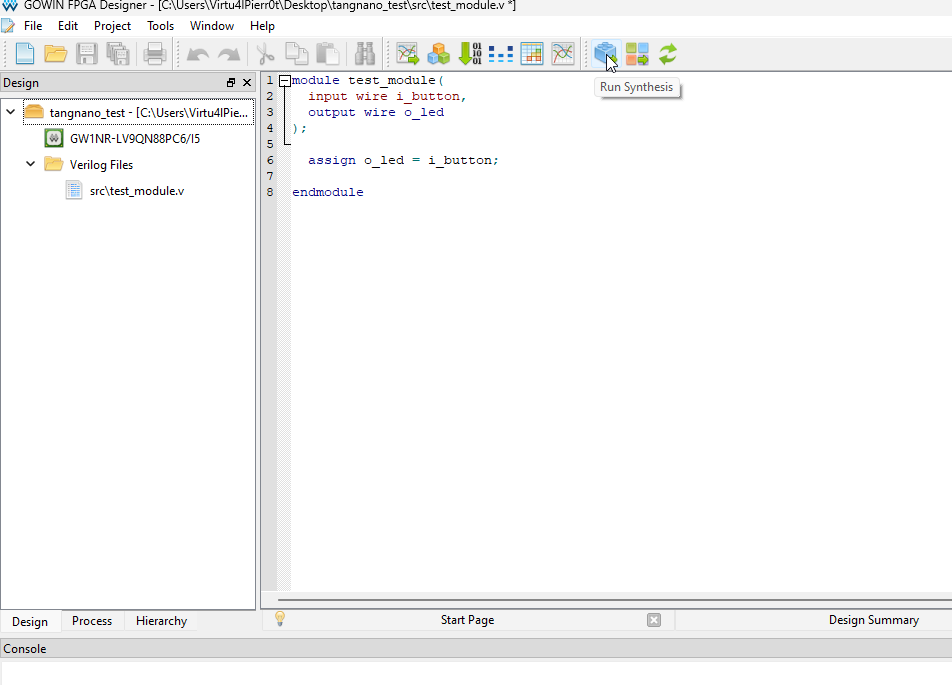

Verilogが書き終わりましたら、論理合成を実行します。論理合成とはHDLをディジタル回路に変換する処理の事でしたね。

この論理合成、EDAではボタン一つで行うことが可能です。以下の画像のように右から3番目のボタンを押すことで、論理合成が開始されます。

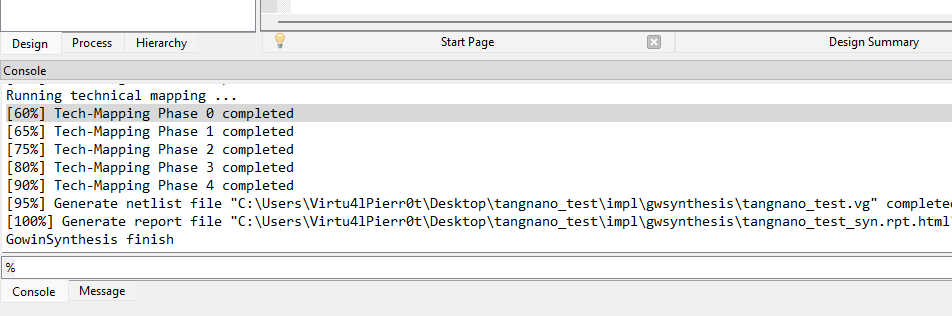

論理合成が完了したら、下のConsoleにGowinSynthesis Finishと表示されます。また書いたVerilogに記述ミスがある場合はここで赤文字で表示されます。

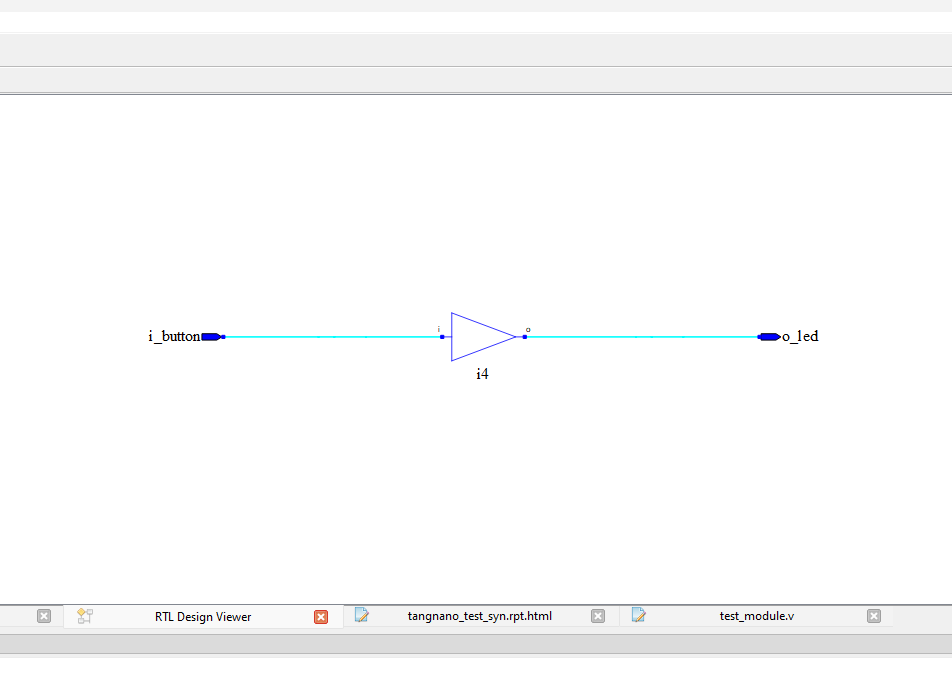

ちなみにTool > Schematic Viewer > RTL Design Viewerを押すと論理合成で生成された回路図を見ることが可能です。

今回はi_buttonとo_ledを直結させているだけですので、非常にシンプルな回路図となっています。

論理合成が完了しましたら、次はピンアサインを行います。ピンアサインとは、FPGAの入出力ピンをVerilogで定義したモジュールの入出力に割り当てる作業の事を指します。

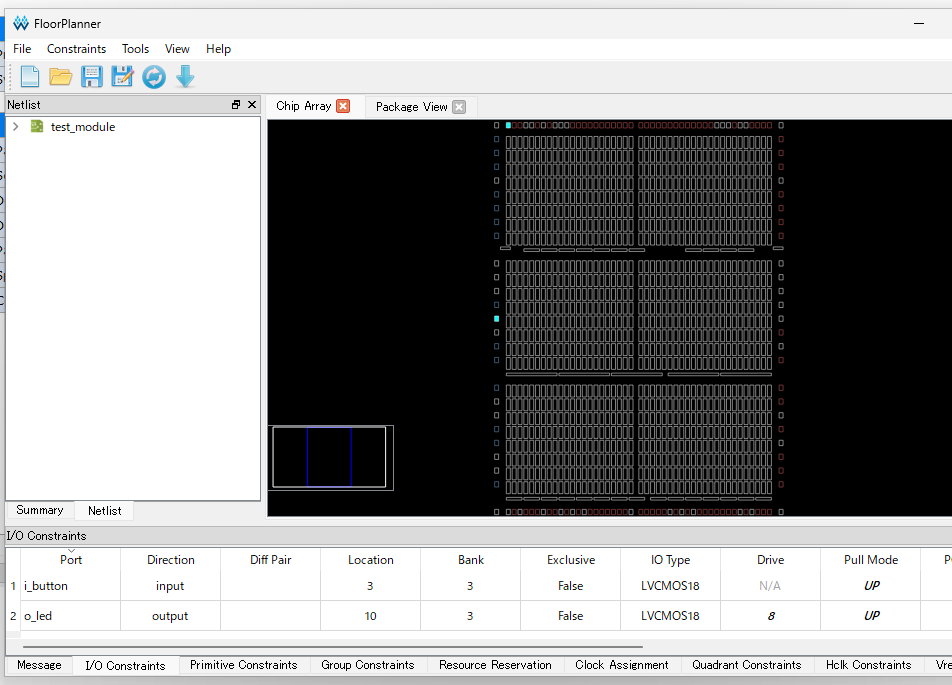

チップの周りにピンが並んでいるGowin EDAでピンアサインを行うには、ProcessからFloorPlannerをクリックします。

そしたらピンアサインを行うためにツールであるFloorPlannerが起動します。

FloorPlannerの下にあるタブでI/O Constraintsを選択してください。すると表が出てきます。

このI/O Constraintsの表で見るべき部分はPortとLocation2つです。PortにはVerilogで書いたモジュールの入出力ポートが書かれており、Locationに数字を入力することでその行の入出力ポートにピンを割り当てることが可能です。

今回はボタンとLEDの割り当てが必要です。Tang Nano 9Kにおいて、ボタンはピン3に繋がっていますので、i_buttonには3を割り当て、またLEDはピン10に繋がっていますのでo_ledには10を割り当てます。

Locationへの入力が完了したら、必ずCtrl + Sを押して変更を保存してください。

Tang Nano 9KにはボタンやLEDの他にも、LCDやUARTなど様々なピンが存在しています。詳しくはSiPEED社のページにあるTang_Nano_9k_3672_Schematic.pdfを参照してください。

https://dl.sipeed.com/shareURL/TANG/Nano%209K/2_Schematic

また以下の表に本記事で使うピンと、その番号を載せてきます。

| ピン | ピン番号 |

|---|---|

| クロック(27MHz) | 52 |

| ボタン(S1) | 4 |

| ボタン(S2) | 3 |

| LED0 | 10 |

| LED1 | 11 |

| LED2 | 13 |

| LED3 | 14 |

| LED4 | 15 |

| LED5 | 16 |

ピンアサインが完了したら、FloorPlannerは閉じて構いません。

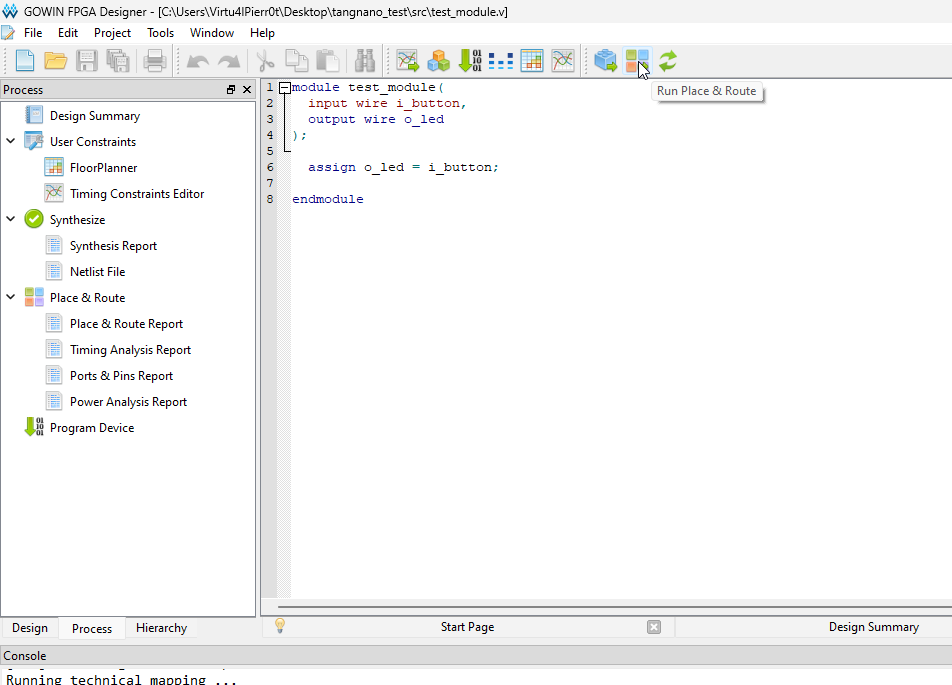

ピンアサインの次は配置配線を行います。配置配線とは加算器やAND回路、FFといった回路をFPGA内に配置し、それらを繋ぎ合わせる配線を行う処理です。

Gowin EDAで配置配線を行うためには上にある、右から二番目のRun Place & Routeというボタンをクリックします。

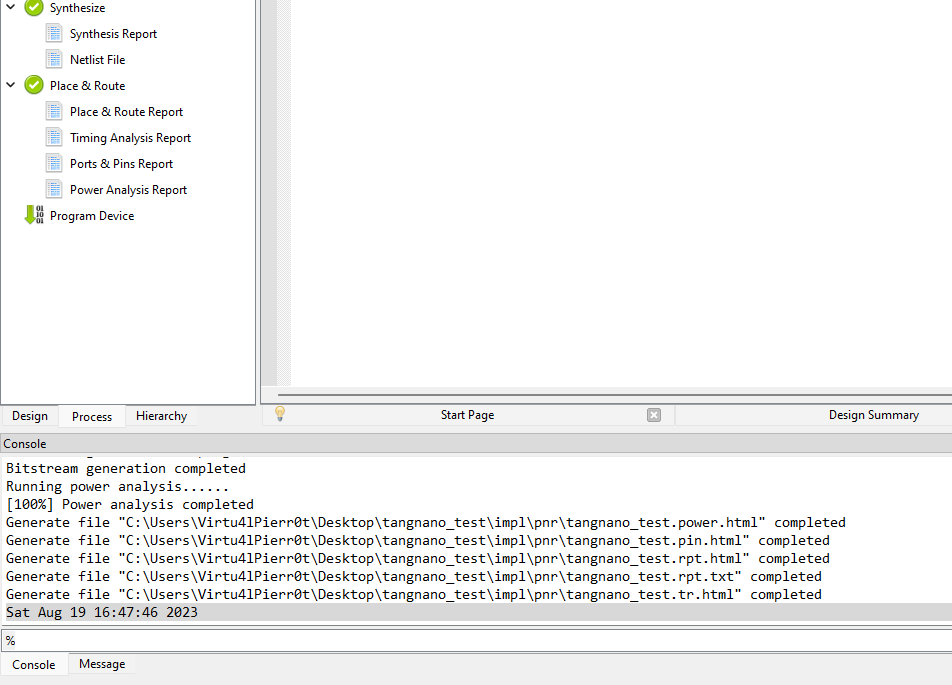

配置配線が成功すると、下のConsoleにBitstream generation completedと出力されます。

この配置配線は非常に重い処理です。今回は簡単な回路ですので短い時間で完了しましたが、複雑な回路を作ると30分以上掛かることも珍しくありません。

配置配線が完了した次はFPGAに回路を書き込みましょう。ここはWindows限定です。Linuxの方はOpenFPGALoarderを使ってください。

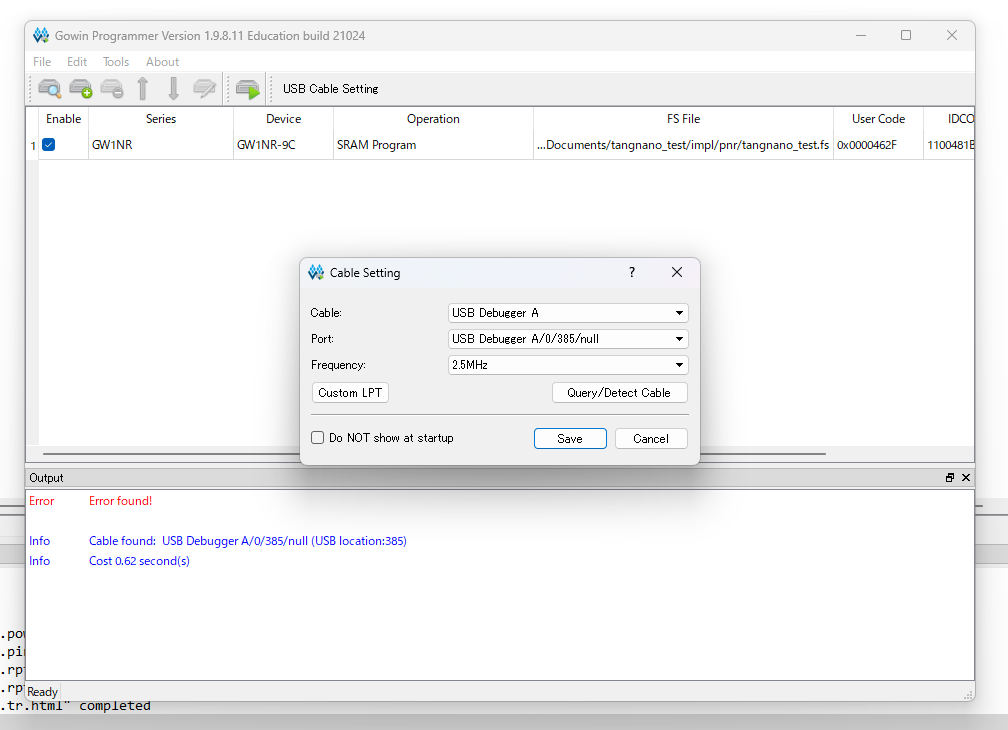

まずはUSBケーブルでTang Nano 9KとPCを接続してください。その後、上のボタンからProgrammerを起動します。

正常に起動すれば以下の画像のようにCable Settingのウィンドウが開きますので、Saveをクリックします。

たまにNo USB Cable Connectionと出る場合があります。その場合はとりあえずOKを押して、Query/Detect Cableを押してください。

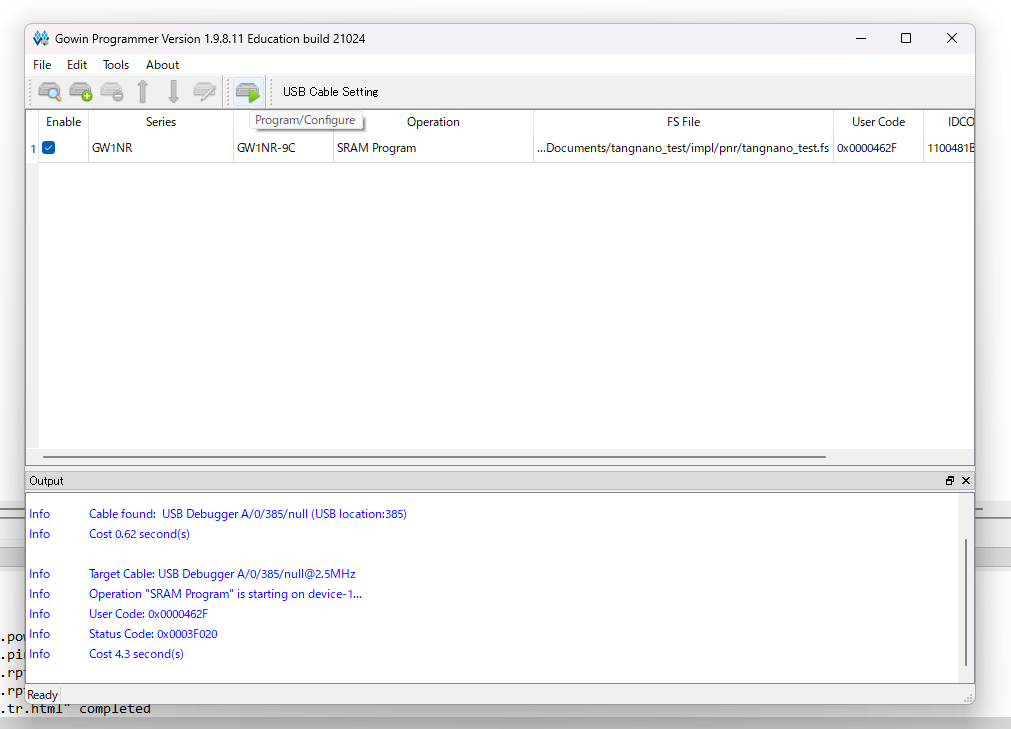

そしてProgram/ConfigureをクリックするとFPGAへ書き込みが開始されます。

書き込み完了後、Tang Nano 9KのS2ボタンを押すとLEDが光ります。回路が正常に書き込めていますね。

これでディジタル回路とVerilog入門は終わりです。次からは今まで学んだ技術を使い、CPUを自作していきます。

VLSI.JP/Computer_Architecture.html

VLSI.JP/Computer_Architecture.html

Copyright (C) Cra2yPierr0t, ALL RIGHTS RESERVED